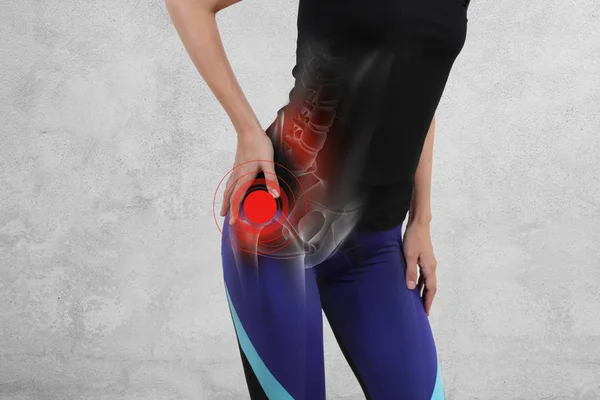

股関節にしこりを感じると、何が原因なのか不安になりますよね。このページでは、股関節にしこりができる様々な原因を分かりやすく解説します。筋肉や靭帯の炎症、ガングリオン、リンパ節の腫れなど、考えられる原因を詳しく説明し、それぞれの特徴や見分け方についてもお伝えします。さらに、ご自身でできる簡単なチェック方法や、痛む場合や大きくなる場合など、施術を受けるべき症状についてもご紹介します。原因を知ることで不安を解消し、適切な対応につなげましょう。

1. 股関節にしこりができる原因とは?

股関節にしこりができる原因はさまざまです。まずは、比較的よくある原因から見ていきましょう。

1.1 筋肉や靭帯の炎症

股関節周辺の筋肉や靭帯は、日常生活での動作や運動によって負担がかかり、炎症を起こすことがあります。炎症が起きた部位には、腫れや熱感を伴うしこりのようなものができることがあります。特に、使いすぎや急な動作、無理な姿勢などが原因で起こりやすいです。代表的なものとしては、腸腰筋炎、大腿筋膜張筋炎、鼠径部痛症候群などが挙げられます。

1.2 ガングリオン

ガングリオンは、関節や腱鞘(けんしょう)付近にできる良性の腫瘤です。ゼリー状の内容物が詰まった袋状の形をしており、関節を動かす際に痛みを感じたり、動きが制限されたりすることがあります。股関節以外にも、手首や足首などにも発生しやすいです。原因は不明な点が多いですが、関節への繰り返しの負荷などが関係していると考えられています。

1.3 リンパ節の腫れ

リンパ節は、体内に侵入した細菌やウイルスなどを退治する役割を担っています。そのため、感染症にかかると、リンパ節が腫れてしこりのように感じられることがあります。股関節周辺では、鼠径部のリンパ節が腫れることがあります。通常は、感染症が治まるとリンパ節の腫れも引いていきます。

1.4 腫瘍

腫瘍には良性と悪性があり、股関節にしこりを形成することがあります。良性の腫瘍は、比較的ゆっくりと成長し、周囲の組織への影響が少ないことが多いです。一方、悪性の腫瘍は、急速に成長し、周囲の組織に浸潤したり、他の部位に転移したりする可能性があります。早期発見と適切な治療が重要です。

1.5 皮下脂肪腫

皮下脂肪腫は、皮膚の下にできる良性の腫瘍です。脂肪細胞が集まってできたもので、柔らかく、痛みがないことが多いです。通常は治療の必要はありませんが、大きくなって日常生活に支障が出たり、見た目が気になる場合は切除することもあります。

1.6 粉瘤

粉瘤は、皮膚の下にできる良性の腫瘍で、皮膚の垢や皮脂などが袋状に溜まったものです。中央に黒い点状の開口部が見られることが特徴です。通常は痛みはありませんが、細菌感染を起こすと炎症を起こし、赤く腫れて痛みを伴うことがあります。アテロームとも呼ばれます。

| 原因 | 特徴 |

|---|---|

| 筋肉や靭帯の炎症 | 使いすぎや急な動作で発生しやすい。痛みや腫れを伴う。 |

| ガングリオン | ゼリー状の内容物が入った袋状の腫瘤。関節の痛みや動きの制限が起こることも。 |

| リンパ節の腫れ | 感染症に伴い発生。鼠径部にできやすい。 |

| 腫瘍 | 良性と悪性がある。悪性の場合は急速に成長し転移の可能性も。 |

| 皮下脂肪腫 | 柔らかく痛みがないことが多い。大きくなると切除することも。 |

| 粉瘤 | 皮膚の垢や皮脂が溜まったもの。中央に黒い点状の開口部がある。感染すると炎症を起こすことも。 |

2. 股関節のしこりの症状、どんな時に病院へ行くべき?

股関節にしこりができた場合、まずはその症状をよく観察することが大切です。多くの場合、しこりは良性のものですが、悪性の腫瘍である可能性も否定できません。そのため、自己判断せずに医療機関への受診を検討する目安となる症状を理解しておきましょう。

2.1 痛みを伴うしこり

しこりに触れると痛みがある場合は、炎症や神経の圧迫などが考えられます。痛みの程度や種類(鋭い痛み、鈍い痛みなど)も重要な情報となるため、医師に伝えるようにしましょう。

2.2 しこりが大きくなる、数が増える

時間の経過とともにしこりが大きくなったり、数が増えたりする場合は注意が必要です。悪性の腫瘍の可能性も考慮し、速やかに医療機関を受診しましょう。

2.3 発熱を伴う

しこりと同時に発熱がある場合は、体内で炎症が起きている可能性があります。感染症なども考えられるため、放置せずに医療機関を受診しましょう。

2.4 皮膚の変化(赤み、熱感など)

しこり周辺の皮膚に赤み、熱感、腫れなどの変化が見られる場合は、炎症が起きている可能性が高いです。早めの受診が大切です。

2.5 股関節の動きの制限

しこりのために股関節の動きが悪くなったり、痛みで動かしにくくなったりする場合は、関節内部に問題が起きている可能性があります。日常生活に支障が出る前に、医療機関を受診しましょう。

| 症状 | 詳細 | 受診の目安 |

|---|---|---|

| 痛み | しこりに触れると痛みがある、股関節を動かすと痛みが増す | 痛みが強い、持続する場合は早めに受診 |

| 大きさの変化 | しこりが徐々に大きくなる、急に大きくなる | 大きくなる場合は速やかに受診 |

| 数の変化 | しこりの数が増える | 数が増える場合は速やかに受診 |

| 発熱 | 37.5℃以上の発熱が続く、微熱が続く | 発熱を伴う場合は速やかに受診 |

| 皮膚の変化 | しこり周辺の皮膚が赤い、熱い、腫れている | 皮膚の変化が見られる場合は早めに受診 |

| 動きの制限 | 股関節が動かしにくい、痛みで動かせない、歩行が困難 | 日常生活に支障が出る場合は早めに受診 |

上記以外にも、気になる症状があれば、自己判断せずに医療機関に相談しましょう。早期発見、早期治療が大切です。

3. 股関節のしこりのセルフチェック方法

ご自身で股関節のしこりをチェックする方法をご紹介します。ただし、セルフチェックはあくまでも簡易的なものであり、医療機関での診断に代わるものではありません。少しでも不安な場合は、医療機関を受診するようにしてください。

3.1 触診によるチェック

清潔な手で、股関節周辺を優しく触診してみましょう。以下の点に注意しながら確認します。

| チェック項目 | 確認内容 |

|---|---|

| しこりの大きさ | どのくらいの大きさか、指で測ってみましょう。 |

| しこりの硬さ | 硬いのか、柔らかいのかを確認します。 |

| しこりの形 | 丸いのか、いびつな形なのかを確認します。 |

| しこりの位置 | 股関節のどの部分にあるのか、具体的に確認します。 |

| しこりの数 | 一つだけなのか、複数あるのかを確認します。 |

| 皮膚の状態 | しこり周辺の皮膚に赤み、熱感、腫れがないかを確認します。 |

触診で痛みや違和感がある場合は、無理に続けず、医療機関を受診しましょう。触診で痛みや違和感がある場合は、無理に続けず、医療機関を受診しましょう。

3.2 動きの確認

股関節の動きを確認することで、しこりが股関節の動きに影響を与えているか、痛みや違和感があるかをチェックできます。

3.2.1 股関節の屈曲・伸展

仰向けに寝て、片方の膝を曲げ、胸に近づける動作(屈曲)と、元の位置に戻す動作(伸展)を数回繰り返します。この時、痛みやしこりの動き、股関節の動きの制限がないかを確認します。痛みやしこりの動き、股関節の動きの制限がないかを確認します。

3.2.2 股関節の外転・内転

仰向けに寝て、足を伸ばしたまま、片方の足を外側に開く動作(外転)と、内側に閉じる動作(内転)を数回繰り返します。この時、痛みやしこりの動き、股関節の動きの制限がないかを確認します。痛みやしこりの動き、股関節の動きの制限がないかを確認します。

3.2.3 股関節の外旋・内旋

仰向けに寝て、膝を90度に曲げ、つま先を外側に向ける動作(外旋)と、内側に向ける動作(内旋)を数回繰り返します。この時、痛みやしこりの動き、股関節の動きの制限がないかを確認します。痛みやしこりの動き、股関節の動きの制限がないかを確認します。

これらのセルフチェックで異常を感じた場合は、自己判断せずに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けてください。

4. 股関節のしこりの治療法

股関節のしこりは、原因によって適切な治療法が異なります。自己判断で治療を行うのではなく、医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが重要です。ここでは、一般的な治療法について解説します。

4.1 保存療法

多くの場合、股関節のしこりは保存療法で経過観察または治療を行います。保存療法には、以下のような方法があります。

4.1.1 安静

股関節への負担を軽減するために、激しい運動や長時間の立ち仕事を避け、安静にすることが重要です。痛みが強い場合は、松葉杖などを使用して股関節への負担をさらに減らすこともあります。

4.1.2 薬物療法

炎症を抑えるために、消炎鎮痛剤や湿布などが処方されることがあります。痛みが強い場合は、ステロイド注射を行う場合もあります。

4.1.3 物理療法

温熱療法、冷却療法、電気刺激療法、マッサージなど、症状に合わせて様々な物理療法が用いられます。これらの療法は、痛みや炎症を軽減し、股関節の機能回復を促進する効果が期待できます。

4.2 手術療法

保存療法で効果が見られない場合や、腫瘍など手術が必要な場合は、手術療法が選択されます。手術療法には、以下のような方法があります。

4.2.1 腫瘍摘出手術

腫瘍が原因でしこりができている場合は、腫瘍を摘出する手術を行います。腫瘍の種類や大きさ、部位などによって手術の方法が異なります。

4.2.2 ガングリオン切除術

ガングリオンが原因でしこりができている場合は、ガングリオンを切除する手術を行います。ガングリオンは再発しやすいため、切除後も経過観察が必要です。

4.2.3 その他の手術

原因に応じて、他の手術が行われる場合もあります。例えば、粉瘤が原因の場合は、粉瘤を摘出する手術を行います。

どの治療法が適切かは、しこりの原因や症状、患者の状態によって異なります。医師とよく相談し、最適な治療法を選択することが大切です。

6. 予防とケアの方法

股関節のしこりを予防するためには、日頃から股関節周りの筋肉を鍛え、柔軟性を保つことが重要です。また、適度な運動を心がけ、体重管理にも気を配りましょう。股関節に負担がかかるような姿勢や動作を避け、長時間同じ姿勢でいる場合は、こまめに休憩を取り、ストレッチなどを行うと良いでしょう。

既に股関節にしこりがある場合は、悪化させないために以下の点に注意しましょう。

| 症状 | 対処法 |

|---|---|

| 痛みがある | 安静にする、痛み止めを使用する |

| しこりが大きくなる、数が増える | 速やかに医療機関を受診する |

| 発熱を伴う | 速やかに医療機関を受診する |

| 皮膚の変化(赤み、熱感など) | 速やかに医療機関を受診する |

股関節のしこりは、早期発見・早期治療が大切です。少しでも気になる症状があれば、放置せずに医療機関を受診しましょう。

7. 病院は何科を受診すればいい?

股関節にしこりを感じた際は、まずは整形外科を受診することをおすすめします。

整形外科では、股関節の専門的な診察や検査を受けることができ、しこりの原因を特定するために必要なレントゲン検査、MRI検査、超音波検査、血液検査などを行うことができます。また、必要に応じて、適切な治療方針を決定し、保存療法や手術療法などの治療を受けることができます。

整形外科以外では、しこりの種類によっては、以下のような診療科の受診も考えられます。

| しこりの種類 | 受診科 |

|---|---|

| 粉瘤 | 皮膚科、形成外科 |

| リンパ節の腫れが疑われる場合 | 一般内科、外科 |

| 悪性腫瘍が疑われる場合 | 整形外科、腫瘍内科、外科 |

どの診療科を受診すれば良いか迷う場合は、まずはかかりつけの医師に相談するか、近くの医療機関に問い合わせて適切な診療科の案内を受けるようにしてください。

8. 受診前に準備しておくと良いこと

受診前に以下のことを準備しておくと、医師とのコミュニケーションがスムーズになり、適切な診断と治療に繋がります。

8.1 症状のメモ

いつからしこりに気づいたのか、しこりの大きさや形、痛みや違和感の有無、変化の有無などをメモしておきましょう。また、日常生活での動作で痛みが増強するかどうかなども記録しておくと良いでしょう。

8.2 服用中の薬の情報

現在服用している薬があれば、薬の名前や服用量、服用期間などを医師に伝えられるようにしておきましょう。市販薬やサプリメントも含めて、すべての薬の情報が必要です。

8.3 過去の病歴

過去の病気や手術の経験、アレルギーの有無なども伝えておきましょう。 これらの情報は、診断や治療方針を決定する上で重要な手がかりとなります。

適切な診療科を受診し、医師に相談することで、股関節のしこりの原因を特定し、適切な治療を受けることができます。不安な場合は、一人で悩まずに、早めに医療機関を受診しましょう。

9. 予防とケアの方法

股関節のしこりを予防し、ケアするためには、日常生活におけるいくつかのポイントに注意することが重要です。適切な姿勢や運動、ストレッチなどを意識することで、股関節への負担を軽減し、しこりの発生リスクを低減できる可能性があります。

9.1 適切な姿勢を保つ

日常生活では、正しい姿勢を意識することが大切です。

猫背や反り腰などの不良姿勢は、股関節に負担をかけ、しこりの原因となる可能性があります。立っているときは、背筋を伸ばし、お腹を軽く引き締めるように意識しましょう。座っているときは、深く座り、背もたれに寄りかかりすぎないようにしましょう。

9.2 適度な運動

適度な運動は、股関節周りの筋肉を強化し、柔軟性を高める効果が期待できます。ウォーキングや水泳など、股関節に負担の少ない運動を選び、無理のない範囲で行いましょう。

激しい運動や急に負荷をかける運動は、逆に股関節を痛める可能性があるので注意が必要です。

9.3 ストレッチ

股関節周りの筋肉の柔軟性を保つことは、しこりの予防に繋がります。股関節のストレッチを習慣的に行い、筋肉の緊張をほぐしましょう。ストレッチは、呼吸を止めずにゆっくりと行うことが大切です。痛みを感じる場合は、無理に行わず、専門家の指導を受けるようにしてください。

9.4 体重管理

過剰な体重は、股関節への負担を増大させ、しこりの発生リスクを高める可能性があります。バランスの取れた食事と適度な運動を心がけ、適正体重を維持するようにしましょう。

9.5 冷え対策

体が冷えると、血行が悪くなり、筋肉が緊張しやすくなります。股関節の冷えは、しこりの原因となる場合があるので、温かい服装を心がけたり、入浴で体を温めるなど、冷え対策をしっかり行いましょう。

9.6 生活習慣の改善

| 項目 | 具体的な方法 |

|---|---|

| 睡眠 | 質の良い睡眠を十分に取ることで、体の回復力を高めます。 |

| 栄養バランス | バランスの取れた食事を摂ることで、健康な体を維持し、股関節のトラブルを予防します。 |

| ストレス管理 | 過度なストレスは、筋肉の緊張を高めるため、適切なストレス管理を心がけましょう。 |

| 水分補給 | こまめな水分補給は、体の循環を良くし、老廃物の排出を促します。 |

これらの予防とケアの方法を実践することで、股関節のしこりの発生リスクを低減し、健康な股関節を維持できる可能性があります。しかし、すでにしこりがある場合や、痛みなどの症状がある場合は、自己判断せずに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けるようにしてください。

10. まとめ

股関節のしこりは、筋肉や靭帯の炎症、ガングリオン、リンパ節の腫れ、腫瘍、皮下脂肪腫、粉瘤など、様々な原因が考えられます。自己判断は危険ですので、痛みや大きさの変化、発熱、皮膚の変化、動きの制限など、気になる症状がある場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。セルフチェックである程度の状態把握はできますが、確定診断を行うことはできません。医療機関では、触診や画像検査などを通して原因を特定し、適切な治療方針を決定します。保存療法で経過観察となることもあれば、手術が必要となる場合もあります。気になる症状があれば、まずは整形外科を受診し、専門医の診断を受けることをお勧めします。早期発見、早期治療が大切です。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。

コメントを残す