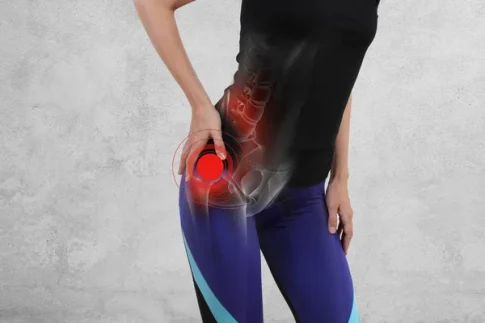

股関節の硬さ、気になりませんか? 実は、股関節が硬いと腰痛や肩こり、姿勢の悪化など、様々な体の不調につながる可能性があります。このページでは、股関節が硬くなる原因やその影響、そして何よりも、1週間で効果を実感できる股関節を柔らかくするストレッチ方法を詳しく解説しています。ストレッチ前の注意点や効果を高めるポイントなども紹介しているので、今日からすぐに実践できます。さらに、股関節の柔軟性をチェックする方法も紹介しているので、自分の状態を把握しながら効果的に柔軟性を高められます。股関節の硬さに悩んでいる方は、ぜひこの記事を読んで、快適な毎日を手に入れましょう。

1. 股関節が硬いとどうなる?

股関節の柔軟性は、快適な日常生活を送る上で非常に重要です。股関節が硬いと、様々な体の不調や悩みに繋がることがあります。硬さを放置すると、将来的に大きな問題を引き起こす可能性もあるため、早めの対策が必要です。

1.1 股関節の硬さが引き起こす体の不調

股関節の硬さは、一見関係ないように思える様々な体の不調を引き起こす可能性があります。例えば、腰痛や肩こりは、股関節の硬さが原因で姿勢が悪くなり、体に負担がかかることで発症することがあります。また、膝の痛みも、股関節の動きが悪くなることで、膝に過剰な負担がかかり発生しやすくなります。O脚やX脚といった脚の歪みも、股関節の硬さが原因の一つと考えられています。さらに、股関節の硬さは冷え性やむくみにも繋がることがあります。股関節周りの筋肉が硬くなると、血行が悪くなり、老廃物が溜まりやすくなるためです。ぽっこりお腹も、姿勢が悪くなることで内臓が下垂し、お腹が出てしまうことがあります。

| 体の不調 | 股関節の硬さとの関係 |

|---|---|

| 腰痛 | 姿勢が悪くなり、腰に負担がかかる |

| 肩こり | 姿勢が悪くなり、肩に負担がかかる |

| 膝の痛み | 膝に過剰な負担がかかる |

| O脚・X脚 | 脚の歪みに繋がる |

| 冷え性・むくみ | 血行が悪くなり、老廃物が溜まる |

| ぽっこりお腹 | 姿勢が悪くなり、内臓が下垂する |

1.2 股関節が硬い人の特徴

股関節が硬い人には、いくつかの特徴が見られます。例えば、足を組む癖がある人は、股関節周りの筋肉が偏って使われ、硬くなりやすい傾向があります。また、長時間のデスクワークや運動不足も、股関節の柔軟性を低下させる要因となります。猫背や反り腰といった姿勢の悪さも、股関節の硬さと関連していることが多いです。さらに、階段の上り下りで苦労する、和式トイレでしゃがむのが辛い、靴下を履くときにバランスを崩しやすいといった動作に困難を感じる場合も、股関節の硬さが影響している可能性があります。これらの特徴に当てはまる方は、股関節の柔軟性をチェックし、必要に応じてストレッチなどを行うことをおすすめします。

2. 股関節を柔らかくするメリット

股関節の柔軟性は、私たちの日常生活や運動パフォーマンスに大きな影響を与えます。股関節が柔らかくなることで得られるメリットは多岐に渡り、健康面、美容面、運動面など様々な側面から私たちの生活を豊かにしてくれます。

2.1 姿勢改善効果

股関節が硬いと、骨盤が後傾したり、猫背になりやすくなります。逆に、股関節が柔らかいと骨盤が正しい位置に安定しやすくなり、美しい姿勢を保ちやすくなります。また、股関節の柔軟性は、背骨や肩甲骨の動きにも良い影響を与え、姿勢全体が整うことで、立ち姿や歩き姿も美しくなります。

2.2 腰痛・肩こり予防

股関節の硬さは、腰や肩への負担を増大させ、腰痛や肩こりの原因となることがあります。股関節が硬いと、腰や背骨で無理な動きを補おうとするため、これらの部位に過剰なストレスがかかります。股関節を柔らかくすることで、腰や背骨への負担を軽減し、腰痛や肩こりの予防、改善に繋がります。また、骨盤の歪みを整える効果も期待できるため、慢性的な腰痛に悩んでいる方にもおすすめです。

2.3 運動パフォーマンス向上

股関節の柔軟性は、歩行やランニング、ジャンプなどのあらゆる運動の基本となります。股関節が柔らかいと、大きな歩幅で歩けるようになったり、ランニングのスピードアップに繋がったりします。また、スポーツにおいても、パフォーマンス向上に大きく貢献します。例えば、サッカーやバスケットボール、テニスなど、多くのスポーツでは、俊敏な動きや大きな動作が求められます。股関節の柔軟性を高めることで、これらの動きをスムーズに行えるようになり、パフォーマンスの向上に繋がります。

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| 姿勢改善 | 骨盤の安定 美しい立ち姿・歩き姿 猫背改善 |

| 腰痛・肩こり予防 | 腰・背骨への負担軽減 骨盤の歪み改善 血行促進 |

| 運動パフォーマンス向上 | 歩幅拡大 ランニングスピードアップ 俊敏性の向上 怪我の予防 |

| 冷え性改善 | 血行促進効果による冷えの緩和 基礎代謝向上による体温上昇効果 |

| むくみ改善 | 血行促進効果による老廃物の排出促進 リンパの流れ改善 |

このように、股関節の柔軟性は、私たちの健康と美容、そして運動能力に大きなメリットをもたらします。日頃から意識的に股関節の柔軟性を高めることで、より快適で健康的な生活を送ることができるでしょう。

3. 1週間で効果を実感!股関節を柔らかくする方法を紹介

股関節の柔軟性を高めるには、正しいストレッチを行うことが重要です。ここでは、効果的な3つのストレッチを紹介します。毎日継続して行うことで、1週間で効果を実感できるでしょう。注意点を守り、無理なく行うようにしてください。

3.1 ストレッチ前の注意点

ストレッチを行う前は、必ず準備運動を行いましょう。軽いウォーキングやジョギングなどで体を温めることで、筋肉の柔軟性を高め、怪我の予防につながります。また、痛みを感じる場合は無理をせず、ストレッチを中止してください。

3.2 股関節の柔軟性を高めるストレッチ方法1:ランジストレッチ

3.2.1 ランジストレッチの効果

ランジストレッチは、股関節前面の柔軟性を高める効果があります。また、太ももやお尻の筋肉も同時にストレッチされるため、下半身全体の柔軟性向上に役立ちます。さらに、バランス能力の向上にも効果的です。

3.2.2 ランジストレッチの正しいやり方

- 足を前後に大きく開きます。

- 前の足の膝を90度に曲げ、後ろの足の膝は床に近づけます。

- 股関節前面に伸びを感じながら、30秒ほどキープします。

- 反対側も同様に行います。

3.3 股関節の柔軟性を高めるストレッチ方法2:開脚ストレッチ

3.3.1 開脚ストレッチの効果

開脚ストレッチは、股関節の内転筋群の柔軟性を高める効果があります。内転筋群は、脚を開く動作に関わる筋肉群で、ここが硬いと股関節の可動域が狭くなります。開脚ストレッチを行うことで、スムーズな脚の動きを取り戻すことができます。

3.3.2 開脚ストレッチの正しいやり方

- 床に座り、脚を大きく開きます。

- 無理のない範囲で、上体を前に倒していきます。

- 股関節の内側に伸びを感じながら、30秒ほどキープします。

- 呼吸を止めないように注意しましょう。

3.4 股関節の柔軟性を高めるストレッチ方法3:鳩のポーズ

3.4.1 鳩のポーズの効果

鳩のポーズは、股関節の深層部にある外旋筋群をストレッチする効果があります。外旋筋群は、股関節を外側に回す筋肉群で、ここが硬いと股関節の動きが制限されます。鳩のポーズは、股関節の可動域を広げるのに効果的です。

3.4.2 鳩のポーズの正しいやり方

- 四つん這いになります。

- 右足を両手の間に持ってきます。

- 左足を後ろに伸ばし、つま先を立てます。

- 右の股関節に伸びを感じながら、30秒ほどキープします。

- 反対側も同様に行います。

これらのストレッチは、股関節の柔軟性を高めるための基本的な方法です。それぞれのストレッチの効果や正しいやり方を理解し、無理なく継続することで、1週間で効果を実感できるでしょう。自分の体の状態に合わせて、適切なストレッチを選び、実践してみてください。

| ストレッチ名 | 効果 | ターゲット部位 | 難易度 |

|---|---|---|---|

| ランジストレッチ | 股関節前面の柔軟性向上、太ももやお尻の筋肉強化、バランス能力向上 | 股関節前面、太もも、お尻 | 初級 |

| 開脚ストレッチ | 内転筋群の柔軟性向上、脚の動きのスムーズ化 | 股関節内側 | 中級 |

| 鳩のポーズ | 外旋筋群のストレッチ、股関節の可動域拡大 | 股関節深層部 | 上級 |

上記以外にも、股関節の柔軟性を高めるストレッチはたくさんあります。自分に合ったストレッチを見つけ、継続して行うことが大切です。ストレッチを行うことで、股関節の柔軟性が高まり、様々なメリットを得られるでしょう。

4. 股関節ストレッチの効果を高めるポイント

股関節ストレッチの効果を最大限に引き出すためには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。正しく実践することで、より効率的に柔軟性を向上させることができます。

4.1 毎日継続して行う

股関節の柔軟性を高めるためには、継続的なストレッチが不可欠です。毎日行うことで、筋肉や関節が徐々に柔軟になり、効果が定着しやすくなります。たとえ短い時間でも、毎日続けることを意識しましょう。毎日続けることが難しい場合は、週に3回以上行うことを目標にすると良いでしょう。無理なく続けられるペースで、習慣化することが大切です。

4.2 呼吸を意識する

ストレッチ中は、深い呼吸を意識しましょう。息を吸いながら筋肉を伸ばし、息を吐きながらさらに深くストレッチすることで、筋肉がリラックスしやすくなり、柔軟性が向上します。また、呼吸に集中することで、リラックス効果も高まり、心身ともにリフレッシュできます。

4.3 お風呂上がりに行う

お風呂上がりは、体が温まり、筋肉がリラックスしている状態なので、ストレッチの絶好のタイミングです。入浴後10分以内に行うのが理想的です。体が冷えてしまう前にストレッチを行うことで、より効果的に柔軟性を高めることができます。もしお風呂上がりに時間が取れない場合は、ストレッチ前に軽いウォーミングアップを行うことで、筋肉を温めてからストレッチを行いましょう。

4.4 時間帯を意識する

股関節ストレッチを行うのに最適な時間帯は、朝起きた後や夜寝る前です。朝に行うことで、1日を快適に過ごすための準備運動となり、夜に行うことで、1日の疲れを癒し、リラックス効果を高めることができます。自分のライフスタイルに合わせて、無理なく続けられる時間帯を選びましょう。

4.5 ストレッチの強度を調整する

股関節ストレッチは、痛みを感じない範囲で行うことが重要です。無理に伸ばすと、筋肉や関節を痛めてしまう可能性があります。自分の体の状態に合わせて、ストレッチの強度を調整しましょう。最初は軽いストレッチから始め、徐々に強度を高めていくようにしてください。違和感を感じた場合は、すぐに中断しましょう。

4.6 適切な服装で行う

股関節ストレッチを行う際は、動きやすい服装を選びましょう。締め付けの強い服装は、動きを制限し、ストレッチの効果を妨げる可能性があります。ゆったりとした服装で、リラックスしてストレッチを行いましょう。例えば、ジャージやスウェットなどがおすすめです。

4.7 水分補給を忘れずに

ストレッチを行う前後は、こまめな水分補給を心がけましょう。水分不足は、筋肉の柔軟性を低下させる原因となります。特に、お風呂上がりや運動後などは、水分が失われやすいので、意識的に水分を摂るようにしましょう。水やスポーツドリンクなどがおすすめです。

4.8 ストレッチの種類を変える

同じストレッチを毎日繰り返すのではなく、異なる種類のストレッチを組み合わせることで、様々な筋肉をバランス良く鍛えることができます。股関節周りの筋肉は複雑に絡み合っているため、多角的にアプローチすることで、より効果的に柔軟性を高めることができます。色々なストレッチを試してみて、自分に合ったストレッチを見つけましょう。

4.9 補助具を使う

ストレッチを行う際に、タオルやヨガブロックなどの補助具を使うと、より効果的にストレッチを行うことができます。補助具を使うことで、可動域を広げたり、姿勢を安定させたりすることができます。自分に合った補助具を活用し、より効果的なストレッチを行いましょう。例えば、タオルを足の裏にかけて引っ張ることで、ハムストリングスのストレッチを深めることができます。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 継続性 | 毎日、もしくは週3回以上継続して行う |

| 呼吸 | 深い呼吸を意識し、吸いながら伸ばし、吐きながら深める |

| タイミング | お風呂上がりや、朝起きた後、寝る前など |

| 強度 | 痛みを感じない範囲で行う |

| 服装 | 動きやすい服装で行う |

| 水分補給 | ストレッチ前後にはこまめな水分補給を行う |

| バリエーション | 様々な種類のストレッチを組み合わせる |

| 補助具 | タオルやヨガブロックなどを活用する |

これらのポイントを意識して実践することで、股関節ストレッチの効果を最大限に高め、柔軟性向上を目指しましょう。焦らず、自分のペースで続けることが大切です。

5. 股関節の柔軟性をチェックする方法

ご自身の股関節の柔軟性がどの程度なのか、客観的に知りたいと思いませんか? ここでは、簡単にできるセルフチェックの方法をいくつかご紹介します。これらのチェックを行うことで、自分の弱点や改善すべきポイントが見えてくるはずです。

5.1 4の字チェック

床に座り、片方の足をもう片方の足の太ももに乗せるようにして「4」の字を作ります。この時、床に接している方の膝がどれくらい曲がっているかで股関節の柔軟性をチェックできます。

5.1.1 4の字チェックの方法

- 床に足を伸ばして座ります。

- 片方の足を持ち上げ、もう片方の足の太ももに交差させます。

- 床に接している方の膝の角度を確認します。

5.1.2 4の字チェックの評価

| 膝の角度 | 柔軟性 |

|---|---|

| 90度以上 | 柔軟性が高い |

| 90度に近い | 標準的な柔軟性 |

| 90度よりかなり小さい | 柔軟性が低い |

膝が床に近づくほど、股関節の柔軟性が高いといえます。逆に、膝が浮いてしまう場合は、股関節周りの筋肉が硬くなっている可能性があります。

5.2 前屈チェック

立った状態での前屈で、股関節やハムストリングスの柔軟性をチェックできます。床に手がつくかどうかだけでなく、前屈時の腰の丸まり具合にも注目してみましょう。

5.2.1 前屈チェックの方法

- 足を肩幅に開いて立ちます。

- 膝を曲げずに、上体を前に倒します。

- 床に手がつくかどうか、腰がどれくらい丸まっているかを確認します。

5.2.2 前屈チェックの評価

手が床にべったりとつき、腰が丸まっていない場合は、股関節とハムストリングスの柔軟性が高いといえます。床に手がつかない、または腰が丸まってしまう場合は、柔軟性が低い可能性があります。特に腰が丸まっている場合は、ハムストリングスだけでなく股関節の柔軟性も低いと考えられます。

5.3 脚の開脚チェック

開脚できる角度は、股関節の柔軟性を測る上で重要な指標です。無理のない範囲で、どのくらい脚を開けるかを確認してみましょう。

5.3.1 開脚チェックの方法

- 床に座り、両足を大きく開きます。

- 痛みを感じない範囲で、ゆっくりと脚を開いていきます。

- 開脚できる角度を確認します。

5.3.2 開脚チェックの評価

180度近くまで開脚できる場合は、股関節の柔軟性が高いといえます。90度程度までしか開脚できない場合は、股関節周りの筋肉が硬くなっている可能性があります。痛みの出ない範囲で、徐々に開脚角度を広げていくようにしましょう。

これらのチェックは、あくまでも目安です。重要なのは、痛みを感じずに無理なく行うことです。股関節の柔軟性は人それぞれですので、自分の体に合った方法で、少しずつ改善していくことが大切です。

6. ストレッチ以外の股関節ケア

股関節の柔軟性を高めるためには、ストレッチだけでなく、日々の生活習慣やその他のケアも重要です。様々なアプローチを組み合わせて、股関節を健やかに保ちましょう。

6.1 股関節周りの筋肉を鍛える

股関節の安定性を高めるためには、股関節周りの筋肉を鍛えることが大切です。筋力トレーニングによって、股関節を支える筋肉が強化され、柔軟性向上もサポートされます。

6.1.1 おすすめの筋トレ方法

| 筋トレ | 効果 | やり方 |

|---|---|---|

| スクワット | 太ももやお尻の筋肉を強化 | 足を肩幅に開いて立ち、ゆっくりと膝を曲げて腰を落とします。 |

| ヒップリフト | お尻の筋肉を強化 | 仰向けに寝て膝を立て、お尻を持ち上げます。 |

| レッグレイズ | 下腹部の筋肉を強化 | 仰向けに寝て足を上げます。 |

これらの筋トレは、自分の体力に合わせて回数やセット数を調整しながら行いましょう。無理のない範囲で継続することが重要です。

6.2 日常生活での姿勢に気を付ける

日々の姿勢も股関節の柔軟性に影響を与えます。猫背や足を組む癖は、股関節周りの筋肉のバランスを崩し、硬さにつながる可能性があります。常に正しい姿勢を意識することで、股関節への負担を軽減し、柔軟性を保つことができます。

6.2.1 姿勢改善のポイント

- 立つときは、背筋を伸ばし、お腹に力を入れる

- 座るときは、浅く腰掛けず、深く座り、背もたれに寄りかかる

- 足を組む癖を避け、両足を床につける

6.3 適切なウォーミングアップとクールダウンを行う

運動前後のウォーミングアップとクールダウンは、股関節の柔軟性を高め、怪我の予防にもつながります。ウォーミングアップでは、軽いジョギングやストレッチで筋肉を温め、クールダウンでは、ストレッチで筋肉の緊張をほぐしましょう。

6.4 バランスの良い食事を摂る

栄養バランスの良い食事は、健康な身体を作る上で欠かせません。筋肉や関節の健康維持に必要な栄養素をバランス良く摂取することで、股関節の柔軟性をサポートします。特に、タンパク質、ビタミン、ミネラルは意識して摂るようにしましょう。

6.5 十分な睡眠をとる

質の高い睡眠は、身体の回復に不可欠です。睡眠不足は、筋肉の疲労回復を妨げ、股関節の硬さにつながる可能性があります。毎日、十分な睡眠時間を確保し、身体をしっかりと休ませるようにしましょう。

これらのケアをストレッチと組み合わせることで、より効果的に股関節の柔軟性を高めることができます。日々の生活の中で意識的にケアを行い、健康で柔軟な股関節を手に入れましょう。

7. まとめ

今回は、股関節を柔らかくする方法を、1週間で効果を実感できるストレッチを中心に紹介しました。股関節の硬さは、腰痛や肩こり、姿勢の悪化など、様々な体の不調につながることがあります。逆に、股関節が柔らかいと、姿勢改善、腰痛・肩こり予防、運動パフォーマンス向上など、多くのメリットがあります。紹介したランジストレッチ、開脚ストレッチ、鳩のポーズは、股関節の柔軟性を高める効果的なストレッチです。ストレッチの効果を高めるためには、毎日継続して行うこと、呼吸を意識すること、お風呂上がりに行うことが大切です。さらに、股関節の柔軟性を定期的にチェックし、ストレッチ以外のケアも取り入れることで、より効果的に股関節の柔軟性を維持・向上できます。ご紹介した方法を参考に、ぜひご自身の生活に取り入れてみてください。

コメントを残す