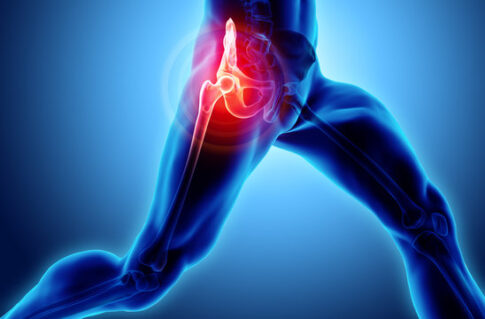

股関節の痛みや違和感、ありませんか?実は、股関節は全身の動きに大きく影響する重要な部位。この記事では、股関節の構造から、その周囲を取り巻く筋肉群、そして柔軟性を高めるメリットや具体的なストレッチ方法まで、分かりやすく解説します。股関節の役割を理解し、適切なケアを行うことで、怪我の予防、姿勢の改善、運動パフォーマンスの向上など、様々な効果が期待できます。さらに、よくある股関節のトラブルについても触れているので、健康な身体を維持するためのヒントが満載です。さあ、一緒に股関節の知識を深めて、快適な毎日を送りましょう。

1. 股関節の役割と重要性

股関節は、私たちの日常生活において非常に重要な役割を担っています。歩く、走る、座る、立つといった基本的な動作はもちろん、階段の上り下り、スポーツ、そして寝返りなど、あらゆる動きに欠かせない関節です。股関節は、上半身と下半身を繋ぐ唯一の関節であり、体重を支え、スムーズな動作を可能にするという重要な役割を担っています。もし股関節の機能が低下すると、日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。

股関節の役割を具体的に見ていくと、まず身体の重みを支えるという重要な機能が挙げられます。立つ、歩く、走るといった動作の際に、股関節は上半身の重みを支え、地面に伝達する役割を果たしています。また、脚を動かす際にも股関節は中心的な役割を果たします。歩く、走る、蹴るといった動作は、股関節の動きによって実現しています。さらに、股関節は身体のバランスを保つ上でも重要な役割を担っています。複雑な動きや不安定な場所でも、股関節の柔軟性と安定性によってバランスを維持することができるのです。

1.1 股関節の可動域と重要性

股関節は、人体の中で最も可動域が広い関節の一つです。この広い可動域のおかげで、私たちは様々な方向に脚を動かすことができます。股関節の可動域が狭まると、歩行や階段の上り下り、椅子からの立ち上がりなど、日常生活の動作が困難になるだけでなく、スポーツのパフォーマンスにも影響が出ます。股関節の柔軟性を維持することは、健康的な生活を送る上で非常に重要です。

1.2 股関節の安定性と重要性

股関節は、可動域が広い一方で、安定性も兼ね備えている必要があります。この安定性は、関節の形状、周囲の筋肉、靭帯などによって保たれています。股関節の安定性が損なわれると、脱臼や亜脱臼のリスクが高まるだけでなく、歩行時のふらつきや転倒の原因にもなります。特に高齢者の場合、股関節の安定性の低下は転倒による骨折のリスクを高めるため、注意が必要です。

1.3 股関節と全身の健康

| 股関節の機能 | 全身への影響 |

|---|---|

| 重心移動 | スムーズな歩行や動作 |

| 衝撃吸収 | 腰や膝への負担軽減 |

| 姿勢維持 | 美しい姿勢、腰痛・肩こり予防 |

| バランス保持 | 転倒防止 |

股関節は、全身の骨格や筋肉と密接に関連しているため、股関節の不調は腰痛や膝痛、姿勢の悪化など、他の部位のトラブルにも繋がることがあります。逆に、腰や膝の痛みが股関節の機能低下に起因しているケースもあります。股関節を健康に保つことは、全身の健康維持に繋がると言えるでしょう。

2. 股関節の構造

股関節は、私たちの体の中で最も大きな関節の一つであり、体重を支え、歩行や運動を可能にする重要な役割を担っています。その構造は複雑で、複数の骨、軟骨、靭帯、筋肉が組み合わさって構成されています。股関節の構造を理解することは、股関節の機能やトラブルの原因を理解する上で非常に重要です。

2.1 関節の仕組み

股関節は、球関節と呼ばれる種類の関節です。球関節は、球状の骨頭が受け皿となる臼蓋にはまり込む構造をしていて、多方向への動きを可能にしています。股関節の場合、大腿骨の上端にある球状の骨頭が、骨盤の寛骨臼という受け皿にはまり込んでいます。この骨頭と寛骨臼の表面は、摩擦を軽減し、滑らかな動きを助けるために、弾力性のある軟骨で覆われています。

関節包と呼ばれる丈夫な組織が、骨頭と寛骨臼を包み込み、関節を安定させています。関節包の内側には滑膜と呼ばれる膜があり、関節液を分泌することで、関節の動きを滑らかにし、軟骨への栄養供給を助けています。

2.2 骨盤と大腿骨の関係

股関節は、骨盤と大腿骨という二つの大きな骨によって構成されています。骨盤は、上半身と下半身をつなぐ役割を担っており、寛骨、仙骨、尾骨から成ります。寛骨の一部である寛骨臼が、大腿骨頭と関節を形成します。

大腿骨は、人体で最も長い骨であり、股関節から膝関節までを繋いでいます。大腿骨の上端には、球状の大腿骨頭と、それを支える大腿骨頸部があります。大腿骨頸部は、骨粗鬆症などによって骨折しやすい部位としても知られています。

| 部位 | 役割 |

|---|---|

| 大腿骨頭 | 球状の部分で、寛骨臼にはまり込む |

| 寛骨臼 | 骨盤の一部で、大腿骨頭を受け止める受け皿 |

| 軟骨 | 骨の表面を覆い、摩擦を軽減する |

| 関節包 | 関節を包み込み、安定させる |

| 滑膜 | 関節液を分泌し、関節の動きを滑らかにする |

| 関節唇 | 寛骨臼の縁にある線維軟骨で、関節の安定性を高める |

| 靭帯 | 骨と骨をつなぎ、関節を補強する |

これらの構造が協調的に働くことで、股関節は様々な方向へスムーズに動くことができ、歩行や運動などの動作を可能にしています。しかし、加齢や過度な負担、怪我などによって、これらの構造に異常が生じると、股関節の痛みや動きの制限といったトラブルが起こることがあります。

3. 股関節周辺の筋肉群

股関節は、人体の中でも特に大きな可動域を持つ関節であり、その動きを支えているのが多くの筋肉です。これらの筋肉は、複雑に絡み合いながら協調して働くことで、歩行やランニング、階段の上り下りなど、日常生活における様々な動作を可能にしています。股関節周辺の筋肉を理解することは、股関節の健康を維持し、パフォーマンスを向上させる上で非常に重要です。

3.1 股関節を動かす筋肉(股関節の筋肉解説)

股関節の動きに関わる筋肉は、その働きによって大きく6つのグループに分けられます。それぞれ、屈曲、伸展、外転、内転、外旋、内旋の動きを担っています。これらの筋肉がバランス良く機能することで、スムーズで力強い動作が可能になります。

3.1.1 屈曲に関わる筋肉

股関節を曲げる働きをする筋肉です。主な筋肉として、腸腰筋(大腰筋と腸骨筋)と大腿直筋が挙げられます。腸腰筋は上半身と下半身を繋ぐ重要な筋肉であり、姿勢の維持にも関わっています。大腿直筋は大腿四頭筋の一部であり、膝関節の伸展にも関与しています。

3.1.2 伸展に関わる筋肉

股関節を伸ばす働きをする筋肉です。主な筋肉として、大殿筋、ハムストリングス(大腿二頭筋、半腱様筋、半膜様筋)が挙げられます。大殿筋は人体で最も大きな筋肉の一つであり、力強い動作を可能にします。ハムストリングスは太ももの裏側に位置し、歩行やランニングにおいて重要な役割を果たします。

3.1.3 外転に関わる筋肉

股関節を外側に開く働きをする筋肉です。主な筋肉として、中殿筋、小殿筋、大腿筋膜張筋が挙げられます。これらの筋肉は、歩行時のバランス維持に大きく貢献しています。特に中殿筋は、片足立ちになった際に骨盤を水平に保つために重要な役割を果たします。

3.1.4 内転に関わる筋肉

股関節を内側に閉じる働きをする筋肉です。主な筋肉として、大内転筋、長内転筋、短内転筋、薄筋、恥骨筋が挙げられます。これらの筋肉は、股関節の安定性を高める役割も担っています。

3.1.5 外旋に関わる筋肉

股関節を外側に回転させる働きをする筋肉です。主な筋肉として、深層外旋六筋(梨状筋、上双子筋、下双子筋、内閉鎖筋、外閉鎖筋、大腿方形筋)が挙げられます。これらの筋肉は比較的小さいですが、股関節の細かい動きを制御する上で重要な役割を果たします。

3.1.6 内旋に関わる筋肉

股関節を内側に回転させる働きをする筋肉です。主な筋肉としては、明確な「内旋筋」と呼ばれる筋肉は存在せず、小殿筋前部線維や中殿筋前部線維、大腿筋膜張筋などが補助的に作用しています。また、股関節の屈曲や伸展に関わる筋肉も、股関節の位置によって内旋作用を持つ場合があります。

| 動作 | 主な筋肉 |

|---|---|

| 屈曲 | 腸腰筋、大腿直筋 |

| 伸展 | 大殿筋、ハムストリングス |

| 外転 | 中殿筋、小殿筋、大腿筋膜張筋 |

| 内転 | 大内転筋、長内転筋、短内転筋、薄筋、恥骨筋 |

| 外旋 | 深層外旋六筋 |

| 内旋 | 小殿筋前部線維、中殿筋前部線維、大腿筋膜張筋など |

3.2 深層筋群(インナーマッスル)の役割

股関節の深層部には、腸腰筋や深層外旋六筋など、比較的小さな筋肉が集まっています。これらの深層筋群(インナーマッスル)は、関節の安定性を高め、スムーズな動きをサポートする重要な役割を担っています。深層筋群が弱化すると、関節の不安定性や怪我のリスクが高まる可能性があります。そのため、深層筋群を鍛えることは、股関節の健康を維持する上で重要です。

4. 股関節の柔軟性を高めるメリット

股関節の柔軟性を高めることは、健康な身体を維持するために多くのメリットがあります。快適な日常生活を送るためにも、積極的に股関節の柔軟性を高めるようにしましょう。

4.1 怪我の予防

股関節の柔軟性は、日常生活における怪我の予防に繋がります。股関節が硬いと、周辺の筋肉や関節に負担がかかりやすくなり、肉離れや捻挫などのリスクが高まります。柔軟な股関節は、衝撃を吸収し、怪我のリスクを軽減する効果があります。例えば、階段の上り下りや、急な方向転換などの動作をスムーズに行うことができ、転倒防止にも繋がります。

4.2 姿勢の改善

股関節の柔軟性は、姿勢の改善にも大きく関わります。股関節が硬いと、骨盤が歪みやすくなり、猫背や反り腰などの姿勢不良に繋がることがあります。股関節の柔軟性を高めることで、骨盤が正しい位置に安定しやすくなり、美しい姿勢を維持しやすくなります。また、姿勢が良くなることで、腰痛や肩こりなどの身体の不調の改善にも繋がることが期待できます。

4.3 運動パフォーマンスの向上

股関節の柔軟性は、運動パフォーマンスの向上に大きく貢献します。ランニングやジャンプ、キックなどの動作において、股関節の柔軟性は不可欠です。股関節の可動域が広がることで、より大きな力を発揮することができ、パフォーマンスの向上に繋がるでしょう。また、柔軟な股関節は、運動中の怪我のリスクを軽減するのにも役立ちます。

4.3.1 様々なスポーツへの好影響

| スポーツ | メリット |

|---|---|

| ランニング | ストライドが伸びやすくなり、より効率的な走りが可能になります。 |

| 水泳 | キックの推進力が向上し、タイムの短縮に繋がります。 |

| サッカー | キックの精度や飛距離が向上し、プレーの幅が広がります。 |

| 野球 | 投球動作やバッティングにおけるパワーアップが期待できます。 |

| バスケットボール | ジャンプ力や俊敏性が向上し、よりダイナミックなプレーが可能になります。 |

| ヨガやピラティス | ポーズの完成度を高め、より深い効果を得ることができます。 |

このように、股関節の柔軟性を高めることは、怪我の予防、姿勢の改善、運動パフォーマンスの向上など、様々なメリットがあります。日常生活から意識的に股関節の柔軟性を高めることで、より健康で快適な生活を送ることができるでしょう。

5. 股関節の柔軟性を高めるストレッチ

股関節の柔軟性を高めることは、怪我の予防、姿勢の改善、運動パフォーマンスの向上に繋がります。毎日継続して行うことで、効果を実感できるでしょう。ここで紹介するストレッチは、運動前後のウォーミングアップやクールダウン、あるいは日々の生活に取り入れて、柔軟性を高めていきましょう。

5.1 股関節のストレッチ方法

股関節のストレッチは、様々な筋肉をターゲットにした方法があります。それぞれの筋肉のストレッチ方法を丁寧に解説しますので、ご自身の状態に合わせて無理なく行いましょう。

5.1.1 腸腰筋のストレッチ

腸腰筋は股関節を屈曲させる主要な筋肉です。この筋肉が硬くなると、姿勢が悪くなったり、腰痛の原因になることもあります。

ストレッチ方法:片足を大きく前に出し、後ろ足の膝を床につけるランジの姿勢をとります。骨盤を立てるように意識し、前足の太ももが床と平行になるまで腰を落とします。後ろ足の付け根に伸びを感じたら、その姿勢を20~30秒間キープします。反対側も同様に行います。

5.1.2 ハムストリングスのストレッチ

ハムストリングスは大腿裏にある筋肉で、股関節の伸展に関わります。硬くなると、腰痛や肉離れのリスクが高まります。

ストレッチ方法:床に座り、片足を伸ばし、もう片方の足を曲げます。伸ばした足のつま先を天井に向け、上体を前に倒していきます。太ももの裏側に伸びを感じたら、その姿勢を20~30秒間キープします。反対側も同様に行います。

5.1.3 内転筋のストレッチ

内転筋は内腿にある筋肉群で、股関節の内転に関わります。ここが硬いと、O脚や股関節の痛みに繋がる可能性があります。

ストレッチ方法:床に座り、両足を大きく開きます。上体を前に倒し、両手でつま先を持つようにしていきます。内腿に伸びを感じるところで、20~30秒間キープします。無理に深く倒そうとせず、心地よい範囲で行いましょう。

5.1.4 中殿筋・小殿筋のストレッチ

中殿筋と小殿筋はお尻の横にある筋肉で、股関節の外転に関わります。これらの筋肉は、歩行時のバランスを保つために重要です。

ストレッチ方法:仰向けに寝て、両膝を立てます。片方の足をもう片方の足の太ももに乗せます。そして、乗せていない方の太もも裏を持ち、胸の方に引き寄せます。お尻の横あたりに伸びを感じたら、その姿勢を20~30秒間キープします。反対側も同様に行います。

5.1.5 外旋筋のストレッチ

外旋筋は股関節を外側に回す筋肉群です。深層部に位置するため、意識してストレッチすることが大切です。

ストレッチ方法:仰向けに寝て、両膝を立てます。片方の足首をもう片方の足の太ももに乗せます。そして、乗せている側の膝を床に近づけていきます。お尻の奥に伸びを感じたら、その姿勢を20~30秒間キープします。反対側も同様に行います。

5.2 ストレッチの注意点

股関節のストレッチを行う際の注意点をまとめました。正しく安全にストレッチを行うために、以下の点に留意してください。

| 注意点 | 詳細 |

|---|---|

| 反動をつけない | 反動をつけると筋肉を傷める可能性があります。ゆっくりと、呼吸を止めずに静止した状態で行いましょう。 |

| 痛みを感じたらすぐに中止する | 痛みを感じた場合は、無理をせずにストレッチを中止しましょう。痛みが続く場合は、専門家に相談することをお勧めします。 |

| 呼吸を止めない | ストレッチ中は、深い呼吸を繰り返すことが大切です。呼吸を止めてしまうと、筋肉が緊張しやすくなります。 |

| 毎日継続する | 股関節の柔軟性を高めるためには、毎日継続してストレッチを行うことが重要です。1回に長時間行うよりも、短い時間でも毎日続ける方が効果的です。 |

| 適切な強度で行う | 過度なストレッチは、筋肉や関節を傷める原因となります。自身の柔軟性に合わせて、適切な強度で行いましょう。 |

これらのストレッチを習慣化し、股関節の柔軟性を高め、健康な身体を手に入れましょう。

6. 股関節のトラブル

股関節は、身体の中でも特に大きな負担がかかる関節の一つです。そのため、様々なトラブルが起こりやすく、痛みや動きの制限につながることもあります。股関節のトラブルを理解し、適切な対処をすることで、健康な状態を保つことが重要です。

6.1 よくある股関節の痛み

股関節の痛みは、様々な原因で起こります。痛みの種類や症状、発症時期などによって原因が異なるため、まずは自分の痛みについて詳しく把握することが大切です。

6.1.1 股関節の痛みの種類と原因

| 痛みの種類 | 考えられる原因 | 症状の特徴 |

|---|---|---|

| 鼠径部痛 | グロインペイン症候群、股関節唇損傷、変形性股関節症など | 股関節の前側や内側に痛みを感じ、動作開始時や運動時に悪化しやすい |

| お尻の痛み | 梨状筋症候群、仙腸関節炎、腰椎椎間板ヘルニアなど | お尻の奥や外側に痛みを感じ、長時間座っていたり、同じ姿勢を続けたりすると悪化しやすい |

| 太ももの痛み | 大腿四頭筋炎、ハムストリングス肉離れ、坐骨神経痛など | 太ももの前側、後ろ側、外側に痛みを感じ、運動時やストレッチ時に悪化しやすい |

上記以外にも、股関節の痛みは様々な原因で起こり得ます。痛みが長引く場合や、日常生活に支障が出るほどの痛みがある場合は、自己判断せずに専門機関を受診することが重要です。

6.2 変形性股関節症

変形性股関節症は、股関節の軟骨がすり減り、骨同士が直接ぶつかることで痛みや炎症を引き起こす病気です。加齢や肥満、遺伝などが原因と考えられています。初期症状は、股関節の違和感や軽い痛みですが、進行すると歩行が困難になることもあります。早期発見、早期治療が重要です。

6.2.1 変形性股関節症の症状と進行

変形性股関節症の主な症状は、股関節の痛み、可動域制限、歩行時の跛行などです。初期には、安静にしていると痛みは軽減しますが、病気が進行すると、安静時にも痛みを感じるようになります。最終的には、股関節が変形し、日常生活に大きな支障をきたすこともあります。

6.2.2 変形性股関節症の予防と対策

変形性股関節症の予防には、適度な運動、バランスの良い食事、体重管理などが重要です。特に、股関節周りの筋肉を鍛えることで、股関節への負担を軽減し、軟骨のすり減りを防ぐ効果が期待できます。また、既に症状が出ている場合は、痛みを和らげるための薬物療法や、関節の動きを改善するためのリハビリテーションなどが行われます。進行した症例では、人工股関節置換術などの手術が必要になる場合もあります。

股関節のトラブルは、放置すると症状が悪化し、日常生活に大きな影響を与える可能性があります。少しでも異変を感じたら、早めに専門機関を受診し、適切な診断と治療を受けるようにしましょう。

7. まとめ

股関節は、私たちの日常生活において重要な役割を担っています。歩行や立ち上がり、階段の上り下りなど、様々な動作に欠かせない関節です。この記事では、股関節の構造や周辺の筋肉群、柔軟性を高めるメリットやストレッチ方法、そして起こりうるトラブルについて解説しました。

股関節の柔軟性を高めることで、怪我の予防や姿勢の改善、運動パフォーマンスの向上に繋がることが期待できます。紹介したストレッチは、股関節周りの筋肉を効果的に伸ばすためのものです。注意点を守りながら、無理なく継続して行うことが大切です。また、股関節の痛みや違和感を感じた場合は、自己判断せずに専門家へ相談するようにしましょう。この記事が、皆様の健康維持の一助となれば幸いです。

コメントを残す