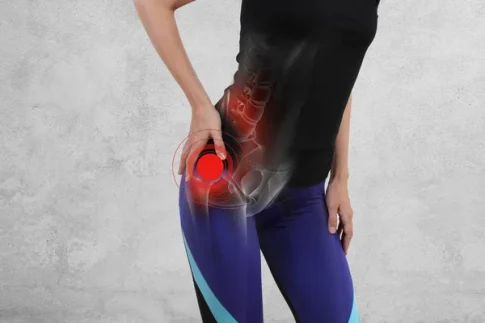

股関節に違和感や痛みを感じていませんか?もしかしたら、それは股関節唇損傷かもしれません。股関節唇損傷は、スポーツ選手だけでなく、日常生活でも発症する可能性のある疾患です。このページでは、股関節唇損傷の原因や症状、治療法、予防法まで、その全知識を分かりやすく解説します。原因別にスポーツや日常動作、先天的な要因など、幅広く解説することで、ご自身の状況に合った情報を得ることができます。また、痛み、クリック音、引っかかり、運動制限といった代表的な症状を知ることで、早期発見・早期治療の第一歩を踏み出せます。さらに、保存療法や手術療法といった治療法、ストレッチや筋力トレーニングなどの予防法まで網羅的に解説することで、股関節の健康を維持するための具体的な方法を学ぶことができます。この記事を読むことで、股関節唇損傷への理解を深め、適切な対処法を見つけることができるでしょう。

1. 股関節唇損傷とは

股関節唇損傷は、股関節の痛みや機能障害を引き起こす疾患です。スポーツ選手に多く見られますが、日常生活動作で発症することもあります。股関節の構造と損傷のメカニズムを理解することで、予防や適切な治療に繋がります。

1.1 股関節唇の役割

股関節唇は、大腿骨頭(太ももの骨の頭の部分)と寛骨臼(骨盤側の受け皿部分)の間にある線維軟骨性の組織です。この組織は、以下のような重要な役割を担っています。

| 役割 | 詳細 |

|---|---|

| 関節の安定性向上 | 股関節唇は、関節窩を深くすることで大腿骨頭を安定させ、脱臼を防ぐのに役立ちます。まるでパッキンのように、関節の適合性を高めているのです。 |

| 関節液の保持 | 関節液は関節の動きを滑らかにする潤滑油の役割を果たします。股関節唇は、この関節液を保持することで、関節軟骨への負担を軽減します。関節軟骨の保護に重要な役割を果たしていると言えるでしょう。 |

| 衝撃吸収 | 股関節唇は、歩行や運動時の衝撃を吸収するクッションの役割も担っています。これにより、関節への負担を軽減しています。 |

| 関節内圧の調整 | 股関節唇は、関節内圧を適切に保つことで、関節の安定性と機能を維持する役割も担っています。 |

1.2 股関節唇損傷の定義

股関節唇損傷とは、この股関節唇に亀裂や断裂が生じた状態を指します。損傷の程度は軽微なものから重度なものまで様々で、損傷の部位や大きさ、深さによって症状も異なります。

2. 股関節唇損傷の原因

股関節唇損傷の原因は、大きく分けてスポーツによるもの、日常動作によるもの、そして先天的な要因の3つに分類できます。

2.1 スポーツによる損傷

スポーツでは、急激な動作や繰り返しの負荷が股関節にかかることで、股関節唇が損傷するリスクが高まります。特に、股関節を深く曲げたり、捻ったりする動作が多いスポーツで多く見られます。

2.1.1 野球

ピッチャーの投球動作や、キャッチャーのしゃがみ込む姿勢は、股関節に大きな負担をかけます。バッターのスイング動作も、股関節の回旋を伴うため、損傷のリスクがあります。

2.1.2 サッカー

キックやダッシュ、ターンなどの動作は、股関節に急激な負荷をかけます。特に、タックルなどで股関節に直接衝撃が加わった場合、損傷につながる可能性があります。

2.1.3 バスケットボール

ジャンプや着地、方向転換など、俊敏な動きが求められるバスケットボールは、股関節への負担が大きいです。ドリブルやシュート動作も、股関節の複雑な動きを伴うため、損傷のリスクを高めます。

2.2 日常動作による損傷

スポーツだけでなく、日常生活の動作でも股関節唇損傷が起こることがあります。例えば、階段の上り下りや、重いものを持ち上げる動作、長時間の座位姿勢なども、股関節に負担をかけ、損傷につながる可能性があります。

特に、股関節の可動域が狭くなっていたり、筋力が低下していたりする場合は、日常動作でも損傷しやすい状態と言えます。

2.3 先天的な要因

生まれつき股関節の形状に異常がある場合、股関節唇損傷のリスクが高まります。例えば、臼蓋形成不全や大腿骨寛骨臼インピンジメントなどは、股関節唇に過剰なストレスがかかりやすく、損傷を招きやすいです。

| 原因の分類 | 具体的な例 | 損傷のメカニズム |

|---|---|---|

| スポーツ | 野球:投球、スイング、捕球 サッカー:キック、ダッシュ、ターン、タックル バスケットボール:ジャンプ、着地、方向転換、ドリブル、シュート バレエ:ターンアウト フィギュアスケート:ジャンプ、スピン | 急激な動作や繰り返しの負荷による摩擦や衝撃 |

| 日常動作 | 階段の上り下り 重いものを持ち上げる 長時間の座位姿勢 あぐらをかく 和式トイレの使用 | 股関節への継続的な負担の蓄積 |

| 先天的な要因 | 臼蓋形成不全 大腿骨寛骨臼インピンジメント | 生まれつきの股関節の形状異常によるストレス |

股関節唇損傷は、単一の原因ではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発症することが多いため、自身の生活習慣や身体の状態を把握し、適切な予防策を講じることが重要です。

3. 股関節唇損傷の症状

股関節唇損傷の症状は多岐にわたり、損傷の程度や部位、個々の体質によって大きく異なります。初期には自覚症状が乏しい場合もありますが、症状が進行すると日常生活に支障をきたすこともあります。代表的な症状は以下の通りです。

3.1 痛み

股関節唇損傷で最も一般的な症状は痛みです。痛みの種類や現れるタイミングは人それぞれですが、特徴的なものとして、股関節の奥深く、鼠径部(そけいぶ)あたりに感じる鈍痛があげられます。動作開始時や長時間同じ姿勢を続けた後、また、股関節を深く曲げたり、捻ったりする動作で痛みが増強することが多いです。安静にしていると軽減する場合もありますが、重症化すると安静時にも痛みを感じるようになります。

3.2 クリック音・引っかかり感

股関節を動かした際に、クリック音やゴリゴリとした引っかかり感、何かが詰まっているような感覚を覚えることがあります。これは損傷した関節唇が関節内で挟み込まれることで生じると考えられています。このクリック音や引っかかり感は、常に現れるとは限りません。股関節の状態や動きの角度によって症状が現れたり、現れなかったりするため、診断の決め手にはなりにくいですが、重要な症状の一つです。

3.3 運動制限

股関節の可動域が狭くなり、足を高く上げたり、大きく開いたりする動作が困難になることがあります。これは痛みによって動きが制限される場合と、損傷によって関節の構造が変化し、物理的に動きが制限される場合があります。スポーツ活動はもちろん、日常生活でも支障をきたすことがあります。

3.4 日常生活への影響

股関節唇損傷は、日常生活にも様々な影響を及ぼします。以下に具体的な例を挙げます。

| 症状 | 日常生活への影響 |

|---|---|

| 痛み | 歩く、階段の上り下り、立ち上がる、しゃがむ、長時間座っている、寝返りを打つなどの動作が困難になる。 |

| クリック音・引っかかり感 | 股関節の違和感により、スムーズな動作が阻害される。 |

| 運動制限 | 靴下や靴を履く、正座をする、和式トイレを使用する、車の乗り降りなどが困難になる。 |

これらの症状は、他の股関節の疾患でも見られることがあるため、自己判断せず、医療機関を受診することが重要です。早期診断、早期治療によって、症状の悪化や後遺症を防ぐことができます。

4. 股関節唇損傷の検査方法

股関節唇損傷の診断は、患者さんの訴える症状、医師による身体診察、そして画像検査の結果を総合的に判断して行います。

4.1 身体診察

医師はまず、患者さんの症状や既往歴について詳しく問診します。その後、股関節の可動域や痛み、クリック音、引っかかり感などを確認するための様々な身体診察を行います。

| 検査項目 | 内容 |

|---|---|

| FABERテスト(Patrickテスト) | 股関節を外旋、外転、屈曲させた状態で痛みや可動域制限を確認する検査です。 |

| FADIRテスト | 股関節を屈曲、内転、内旋させた状態で痛みやクリック音を確認する検査です。股関節唇損傷の診断に特に有用な検査とされています。股関節唇損傷の診断に特に有用な検査とされています。 |

| インピンジメントテスト | 股関節を屈曲、内転、内旋させた状態で圧迫を加え、痛みやクリック音を確認する検査です。 |

4.2 画像検査

身体診察だけでは診断が難しい場合や、損傷の程度を詳しく確認するために、画像検査を行います。

4.2.1 レントゲン検査

レントゲン検査では、骨の状態を確認することができます。股関節唇損傷自体はレントゲンに写りませんが、股関節形成不全などの他の疾患の有無を確認するために重要です。股関節形成不全などの他の疾患の有無を確認するために重要

4.2.2 MRI検査

MRI検査は、軟骨や靭帯などの軟部組織の状態を詳しく確認できる検査です。股関節唇損傷の診断に最も有効な検査とされています。損傷の部位、大きさ、形状などを確認することができます。損傷の部位、大きさ、形状などを確認することができます。

4.2.3 造影MRI検査

造影MRI検査は、造影剤を関節内に注入して行うMRI検査です。通常のMRI検査よりも股関節唇の損傷をより鮮明に描出することができ、小さな損傷も見逃しにくくなります。股関節唇の損傷をより鮮明に描出することができ、小さな損傷も見逃しにくくなります。診断の精度を高めるために用いられることがあります。

5. 股関節唇損傷の治療法

股関節唇損傷の治療法は、損傷の程度、症状、年齢、活動レベルなどを考慮して決定されます。大きく分けて保存療法と手術療法の2種類があります。

5.1 保存療法

保存療法は、手術を行わずに症状の改善を目指す治療法です。比較的軽度の損傷や、症状が軽い場合に選択されることが多いです。主な保存療法には、薬物療法とリハビリテーションがあります。

5.1.1 薬物療法

痛みや炎症を抑えるために、消炎鎮痛剤などの薬物を使用します。内服薬だけでなく、外用薬や注射薬なども用いられます。

5.1.2 リハビリテーション

股関節周囲の筋肉を強化し、関節の安定性を高めるための運動療法を行います。ストレッチや筋力トレーニング、バランス練習など、個々の状態に合わせたプログラムが作成されます。 また、日常生活での動作指導も行われます。

5.2 手術療法

保存療法で効果が得られない場合や、損傷の程度が大きい場合には、手術療法が選択されます。主な手術療法には、関節鏡手術と人工股関節置換術があります。

5.2.1 関節鏡手術

関節鏡という小さなカメラを関節内に挿入し、損傷した関節唇を修復したり、切除したりする手術です。傷口が小さく、身体への負担が少ないため、早期の回復が期待できます。

5.2.2 人工股関節置換術

股関節の軟骨が大きく損傷している場合や、変形性股関節症を併発している場合などに行われる手術です。損傷した股関節を人工関節に置き換えることで、痛みを軽減し、関節の機能を回復させます。

| 治療法 | 内容 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 保存療法 | 薬物療法、リハビリテーション | 身体への負担が少ない、入院の必要がないことが多い | 効果が出るまでに時間がかかる場合がある、重度の損傷には効果が薄い場合がある |

| 関節鏡手術 | 関節鏡を用いて損傷部を修復・切除 | 傷口が小さい、回復が早い | すべての場合に適応できるわけではない |

| 人工股関節置換術 | 人工関節に置き換える | 痛みが軽減される、関節機能が回復する | 手術のリスクがある、人工関節の寿命がある |

どの治療法を選択するかは、医師とよく相談し、自身の状態に合った治療法を選択することが重要です。治療後も再発予防のために、適切なリハビリテーションや運動を継続することが大切です。

6. 股関節唇損傷の予防法

股関節唇損傷は、一度発症すると日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。そのため、日頃から予防を意識することが大切です。股関節唇損傷の予防には、主にストレッチ、筋力トレーニング、正しい姿勢の維持が有効です。これらの要素をバランスよく取り入れることで、股関節の安定性を高め、損傷のリスクを軽減することができます。

6.1 ストレッチ

股関節周りの筋肉の柔軟性を高めることで、関節の可動域が広がり、負担を軽減することができます。特に、股関節のインナーマッスルと呼ばれる腸腰筋や、お尻の筋肉である臀筋群、太ももの内側の内転筋群などを重点的にストレッチすることが効果的です。

| ストレッチの種類 | 効果 | 注意点 |

|---|---|---|

| 腸腰筋ストレッチ | 股関節の前面の柔軟性を高める | 腰を反りすぎないように注意する |

| 臀筋群ストレッチ | お尻の筋肉の柔軟性を高める | 無理に伸ばしすぎないように注意する |

| 内転筋群ストレッチ | 太ももの内側の柔軟性を高める | 股関節に痛みを感じない範囲で行う |

6.2 筋力トレーニング

股関節周りの筋肉を強化することで、関節を安定させ、外部からの衝撃を吸収しやすくなります。特に、股関節のインナーマッスルである腸腰筋、お尻の筋肉である臀筋群、太ももの筋肉である大腿四頭筋などを鍛えることが重要です。

| トレーニングの種類 | 効果 | 注意点 |

|---|---|---|

| プランク | 体幹や股関節周りの筋肉を強化する | 正しいフォームで行う |

| スクワット | 臀筋群や大腿四頭筋を強化する | 膝が内側に入らないように注意する |

| ヒップリフト | 臀筋群を強化する | 腰を反りすぎないように注意する |

6.3 正しい姿勢

日常生活における姿勢も股関節唇損傷の予防に大きく関わります。猫背や反り腰などの不良姿勢は、股関節に負担をかけ、損傷のリスクを高めます。常に正しい姿勢を意識し、骨盤を安定させることが重要です。座っている時は、足を組まずに、背筋を伸ばし、骨盤を立てた姿勢を保つように心がけましょう。立っている時は、左右の重心を均等に保ち、お腹に力を入れて立つようにしましょう。歩く時も、骨盤を意識して、スムーズに歩くことを心がけてください。

7. アスリートと股関節唇損傷

股関節唇損傷は、スポーツ活動、特に激しい動きや繰り返しの動作を伴う競技を行うアスリートに多く見られます。多くのアスリートが股関節唇損傷を経験し、競技生活に影響を与える可能性があることを理解することが重要です。

7.1 アスリートに多い股関節唇損傷

特定のスポーツは、股関節唇損傷のリスクを高める可能性があります。以下はその例です。

| スポーツ | 損傷のメカニズム |

|---|---|

| 野球 | 投球動作やスライディングなど、股関節の急激な回旋やストレスが加わることで損傷が発生しやすいです。ピッチャーは特にリスクが高いです。 |

| サッカー | キック動作や方向転換など、股関節の柔軟性と安定性が求められる動きが損傷につながる可能性があります。 |

| バスケットボール | ジャンプや着地、方向転換など、股関節への負担が大きく、繰り返しの動作が損傷を招きやすいです。 |

| フィギュアスケート | ジャンプやスピンなど、股関節の極端な可動域と繰り返しの動作が損傷リスクを高めます。 |

| バレエ | ターンアウトなどの股関節の特殊な動きや柔軟性の要求が、損傷につながる可能性があります。 |

これらのスポーツ以外にも、股関節に負担がかかるスポーツはすべて股関節唇損傷のリスクを高める可能性があるため、注意が必要です。

7.2 競技復帰への道のり

アスリートにとって、競技への復帰は大きな目標となります。しかし、焦りは禁物です。適切な治療とリハビリテーションを行うことで、再発を防ぎ、競技復帰への道をスムーズに進めることができます。

復帰までの期間は、損傷の程度や治療法、個々の回復状況によって異なります。医師の指示に従い、無理なくリハビリテーションを進めることが重要です。焦って復帰すると、再発のリスクが高まり、競技人生に悪影響を及ぼす可能性があります。

リハビリテーションでは、股関節周辺の筋肉の強化や柔軟性の向上、バランス能力の改善などを行います。また、再発予防のための正しいフォームの指導も重要です。競技復帰後も、定期的なチェックや適切なトレーニングを継続することで、再発を防ぎ、長く競技を続けることができます。

アスリートは股関節唇損傷のリスクを理解し、予防策を講じる必要があります。また、損傷が発生した場合は、適切な治療とリハビリテーションを行い、焦らずに競技復帰を目指しましょう。

8. 股関節唇損傷の再発防止

せっかく治療を終えても、再発してしまっては元も子もありません。股関節唇損傷の再発を防ぐためには、日常生活における注意点と、継続的なケアが重要です。

8.1 再発防止のためのポイント

股関節唇損傷の再発を防ぐためには、以下のポイントに注意することが大切です。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 適切な運動 | 過度な運動は股関節に負担をかけ、再発のリスクを高めます。しかし、適度な運動は股関節周囲の筋肉を強化し、関節の安定性を高めるため重要です。主治医や理学療法士の指導のもと、自分に合った運動プログラムを作成し、無理なく継続しましょう。ウォーキングや水中ウォーキングなど、股関節への負担が少ない運動から始めるのがおすすめです。 |

| ストレッチ | 股関節周りの筋肉が硬いと、関節への負担が増加し、再発しやすくなります。股関節の柔軟性を維持するために、ストレッチを毎日行いましょう。特に、股関節のインナーマッスルを意識したストレッチが効果的です。 |

| 筋力トレーニング | 股関節周囲の筋肉を鍛えることで、関節を安定させ、再発を予防することができます。特に、股関節の外転筋、内転筋、伸展筋などを強化するトレーニングが重要です。スクワットやランジなども効果的ですが、正しいフォームで行うことが大切です。フォームが崩れると、かえって股関節に負担をかけてしまう可能性があります。 |

| 体重管理 | 過剰な体重は股関節への負担を増大させます。適切な体重を維持することで、股関節への負担を軽減し、再発のリスクを下げることができます。バランスの取れた食事と適度な運動を心がけましょう。 |

| 正しい姿勢 | 日常生活における姿勢も重要です。猫背や反り腰などの悪い姿勢は、股関節に負担をかけ、再発の原因となる可能性があります。常に正しい姿勢を意識し、立っているときも座っているときも、背筋を伸ばし、骨盤を立てるように心がけましょう。 |

| 早期発見・早期治療 | 再発の兆候を感じたら、すぐに医療機関を受診することが重要です。早期に適切な治療を受けることで、症状の悪化を防ぎ、回復を早めることができます。少しでも違和感を感じたら、放置せずに専門家に相談しましょう。 |

8.2 日常生活での注意点

再発予防には、日常生活での注意も欠かせません。股関節に負担をかけやすい動作を避け、適切な動作を心がけることが大切です。以下に具体的な例を挙げます。

- 足を組む:足を組むと股関節に負担がかかり、歪みの原因となるため、避けましょう。

- あぐらをかく:あぐらも股関節に負担をかけるため、長時間あぐらをかくのは避けましょう。

- 同じ姿勢を長時間続ける:デスクワークなどで同じ姿勢を長時間続ける場合は、こまめに休憩を取り、股関節を動かすようにしましょう。

- 重いものを持ち上げる:重いものを持ち上げる際は、腰を落とすなど、正しい姿勢で行いましょう。股関節に負担がかかりすぎないように注意してください。

これらの点に注意し、継続的なケアを行うことで、股関節唇損傷の再発を予防し、健康な股関節を維持することができます。

9. まとめ

股関節唇損傷は、股関節の痛みやクリック音、引っかかり感などを引き起こす疾患です。スポーツだけでなく日常生活動作でも発症する可能性があり、原因は様々です。この記事では、股関節唇損傷の原因、症状、検査方法、治療法、予防法などを解説しました。早期発見・早期治療が重要となるため、少しでも違和感を感じたら医療機関への受診をおすすめします。適切な治療とリハビリテーションによって、日常生活への支障を最小限に抑え、スポーツへの復帰も目指すことができます。また、再発予防も大切です。日頃からストレッチや筋力トレーニングを行い、股関節への負担を軽減することで、健康な股関節を維持しましょう。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。

コメントを残す