股関節の痛み、気になりますよね?もしかして股関節炎かも…と不安なあなたのために、この記事では股関節炎の原因を分かりやすく解説します。年齢や性別ごとに異なる原因、放っておくとどうなるのか、適切な治療法や日常生活での注意点まで、これを読めば股関節炎のすべてが分かります。つらい痛みから解放され、快適な毎日を送るためのヒントが満載です。

1. 股関節炎とは何か?

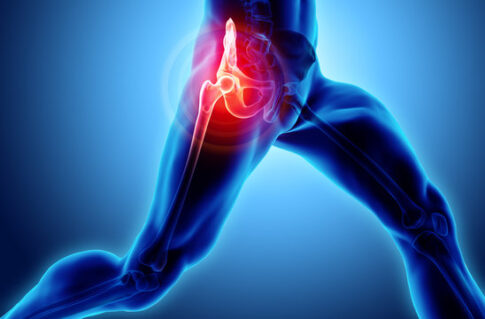

股関節炎とは、股関節に炎症が起こり、痛みや動きの制限が生じる状態です。様々な原因で発症し、その原因によって症状や治療法も異なります。股関節は、太ももの骨である大腿骨の先端にある球状の大腿骨頭と、骨盤側の寛骨臼という受け皿部分からなる関節です。この関節が炎症を起こすことで、股関節の動きが悪くなり、痛みを生じます。炎症が長引くと、軟骨がすり減ったり、骨が変形したりすることもあります。

1.1 股関節炎の種類と原因

股関節炎には様々な種類があり、それぞれ原因が異なります。代表的な股関節炎の種類と原因を以下にまとめます。

| 種類 | 原因 |

|---|---|

| 変形性股関節症 | 加齢や肥満、遺伝などが原因で股関節の軟骨がすり減り、炎症が起こります。 |

| 関節リウマチ | 自己免疫疾患の一種で、免疫システムが自分の関節を攻撃することで炎症が起こります。 |

| 大腿骨頭壊死症 | 大腿骨頭への血流が途絶え、骨組織が壊死することで炎症や痛みが生じます。ステロイドの長期使用や過度の飲酒などが原因となることがあります。 |

| 感染性股関節炎 | 細菌感染によって股関節に炎症が起こります。 |

| その他 | 外傷性の股関節炎や、他の病気の合併症として股関節炎が起こる場合もあります。 |

1.2 股関節炎の症状

股関節炎の主な症状は痛みです。初期には、歩き始めや長時間歩いた後に痛みを感じることが多いですが、症状が進行すると、安静時や夜間にも痛みを感じるようになります。また、股関節の動きが悪くなり、可動域制限が生じることもあります。さらに、炎症が強い場合には、股関節周囲の腫れや熱感を伴うこともあります。

1.3 股関節炎の診断

股関節炎の診断には、問診、視診、触診、画像検査などが行われます。問診では、痛みの程度や部位、発症時期などを確認します。視診や触診では、股関節の腫れや熱感、可動域などを確認します。画像検査としては、X線検査、MRI検査、CT検査などが行われ、関節の状態を詳しく調べます。これらの検査結果を総合的に判断して診断を行います。

2. 股関節炎の主な原因

股関節炎は、さまざまな原因で引き起こされます。主な原因としては、変形性股関節症、関節リウマチ、大腿骨頭壊死症、感染性股関節炎などが挙げられます。それぞれ詳しく見ていきましょう。

2.1 変形性股関節症

2.1.1 変形性股関節症の原因と解説

変形性股関節症は、股関節の軟骨がすり減り、骨と骨が直接こすれ合うことで痛みや炎症が生じる病気です。加齢、肥満、遺伝、股関節の形態異常などが原因と考えられています。初期には、立ち上がり時や歩き始めに痛みを感じることが多く、症状が進行すると、安静時にも痛みを感じるようになります。また、関節の動きが悪くなり、可動域制限が起こることもあります。

2.2 関節リウマチ

2.2.1 関節リウマチの原因と解説

関節リウマチは、免疫の異常により関節に炎症が起こる病気です。原因は完全には解明されていませんが、遺伝的要因や環境要因などが関わっていると考えられています。股関節以外にも、手足の関節が左右対称に腫れたり痛んだりする特徴があります。朝、関節のこわばりを感じることが多く、進行すると関節の変形や機能障害につながることもあります。

2.3 大腿骨頭壊死症

2.3.1 大腿骨頭壊死症の原因と解説

大腿骨頭壊死症は、大腿骨頭への血流が途絶えることで骨が壊死する病気です。ステロイドの長期使用、過度の飲酒、外傷などが原因となることがあります。初期には自覚症状がない場合もありますが、進行すると股関節に痛みが出現し、歩行が困難になることもあります。

2.4 感染性股関節炎

2.4.1 感染性股関節炎の原因と解説

感染性股関節炎は、細菌が血流に乗って股関節に感染することで起こる病気です。免疫力が低下している方や、他の部位に感染症がある場合に発症しやすいです。股関節の激しい痛み、発熱、腫れなどの症状が現れます。早期に適切な治療を行わないと、関節の機能に重大な影響を及ぼす可能性があります。

2.5 その他股関節炎の原因

上記以外にも、以下の原因で股関節炎が起こることがあります。

| 疾患名 | 概要 |

|---|---|

| 化膿性関節炎 | 細菌感染によって関節に膿がたまる病気です。 |

| 痛風 | 尿酸が関節に蓄積することで炎症を起こす病気です。股関節にも発症することがあります。 |

| 外傷性股関節炎 | 転倒や打撲などの外傷が原因で股関節に炎症が起こる場合があります。 |

| ペルテス病 | 主に小児に発症する大腿骨頭壊死症の一種です。 |

3. 年齢別に見る股関節炎の原因

股関節炎は、年齢によって原因となる疾患が異なる場合があります。それぞれの年代の特徴を理解することで、適切な予防や治療に繋げることが重要です。

3.1 子供の股関節炎

小児期に発症する股関節炎は、先天性股関節脱臼やペルテス病といった疾患が主な原因として挙げられます。先天性股関節脱臼は、生まれつき股関節の形状に異常があることで発症し、早期発見・治療が重要です。ペルテス病は大腿骨頭の一部が壊死する疾患で、原因は不明ですが、血流障害が関与していると考えられています。

3.2 10代~20代の股関節炎

10代~20代の股関節炎は、股関節唇損傷や臼蓋形成不全などが原因となることがあります。股関節唇損傷は、股関節の軟骨が損傷することで痛みや引っかかりが生じる疾患です。臼蓋形成不全は、股関節の受け皿である臼蓋の発育が不十分な状態を指し、股関節の不安定性を招き、痛みを引き起こす可能性があります。

3.3 30代~40代の股関節炎

30代~40代では、化膿性股関節炎や関節リウマチといった疾患が原因となることがあります。化膿性股関節炎は、細菌感染によって股関節に炎症が生じる疾患です。関節リウマチは、免疫の異常によって関節に炎症が起こる疾患で、股関節にも影響を及ぼすことがあります。また、スポーツによる疲労骨折や軟骨損傷なども原因となる可能性があります。

3.4 50代~60代の股関節炎

50代~60代で最も多い股関節炎の原因は、変形性股関節症です。変形性股関節症は、加齢や肥満、遺伝などが原因で股関節の軟骨がすり減り、炎症や痛みを引き起こす疾患です。また、閉経後の女性は女性ホルモンの減少により骨密度が低下しやすいため、変形性股関節症のリスクが高まります。

3.5 70代以上の股関節炎

70代以上でも、変形性股関節症が主な原因となります。加齢とともに軟骨のすり減りが進行し、症状が悪化する傾向があります。また、骨粗鬆症による大腿骨頸部骨折が原因で股関節に負担がかかり、二次的に股関節炎を発症するケースも見られます。

| 年齢層 | 主な原因 |

|---|---|

| 子供 | 先天性股関節脱臼、ペルテス病 |

| 10代~20代 | 股関節唇損傷、臼蓋形成不全 |

| 30代~40代 | 化膿性股関節炎、関節リウマチ、疲労骨折、軟骨損傷 |

| 50代~60代 | 変形性股関節症 |

| 70代以上 | 変形性股関節症、大腿骨頸部骨折 |

上記はあくまでも代表的な例であり、必ずしもこの限りではありません。股関節に痛みを感じた場合は、自己判断せずに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが重要です。

4. 性別に見る股関節炎の原因

股関節炎の中には、性別によって発症リスクが異なるものがあります。女性に多い股関節炎と男性に多い股関節炎、それぞれの特徴を見ていきましょう。

4.1 女性に多い股関節炎

女性は男性に比べて変形性股関節症を発症しやすい傾向にあります。特に閉経後の女性は、女性ホルモン(エストロゲン)の減少により骨密度が低下しやすいため、変形性股関節症のリスクが高まります。また、妊娠・出産も股関節に負担をかけるため、発症リスクを高める可能性があります。

4.1.1 妊娠・出産との関係

妊娠中は、リラキシンというホルモンが分泌され、骨盤の靭帯が緩みます。これにより、股関節の安定性が低下し、負担がかかりやすくなります。また、出産時には産道が広がるため、股関節に大きな負担がかかります。さらに、産後の育児による姿勢の変化や体重増加も、股関節炎の発症リスクを高める要因となります。

| 時期 | 股関節への影響 |

|---|---|

| 妊娠中 | リラキシンの分泌による靭帯の緩み、体重増加による負担増加 |

| 出産時 | 産道が広がることによる股関節への大きな負担 |

| 産後 | 育児による姿勢の変化、体重増加 |

4.2 男性に多い股関節炎

男性に多い股関節炎としては、大腿骨頭壊死症が挙げられます。大腿骨頭壊死症は、大腿骨頭への血流が途絶えることで骨が壊死してしまう病気です。原因としては、ステロイド薬の長期使用、過度の飲酒、外傷などが考えられます。特に、30代~50代の男性に多く発症する傾向があります。また、男性は女性に比べてスポーツや重労働などで股関節に負担をかける機会が多いため、変形性股関節症のリスクも高まる可能性があります。

5. 股関節炎を放置するとどうなる?

股関節炎を放置すると、痛みや可動域制限が悪化し、日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。初期症状では軽い痛みや違和感を感じる程度ですが、進行すると歩行困難になったり、寝返りさえつらくなったりすることもあります。また、炎症が慢性化することで、関節の変形が進んでしまう場合もあります。

症状の進行に伴い、日常生活動作にも影響が出始めます。例えば、階段の上り下り、椅子からの立ち上がり、歩行などが困難になり、日常生活の質が低下する可能性があります。さらに、痛みによる睡眠不足や、活動量の減少による筋力低下、体力低下、精神的なストレスなども引き起こす可能性があります。股関節炎の種類によっては、放置することで重篤な合併症を引き起こす可能性もあるため、早期の適切な治療が重要です。

5.1 股関節炎の種類と放置した場合のリスク

| 股関節炎の種類 | 放置した場合のリスク |

|---|---|

| 変形性股関節症 | 関節の変形が進行し、強い痛みや著しい可動域制限が生じます。最終的には歩行困難となり、日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。 |

| 関節リウマチ | 他の関節にも炎症が広がり、全身性の症状が現れることがあります。また、関節の破壊が進行し、関節の機能障害につながる可能性があります。 |

| 大腿骨頭壊死症 | 骨壊死が進行し、大腿骨頭の陥没が起こる可能性があります。そうなると、強い痛みや関節の変形が生じ、手術が必要となる場合もあります。 |

| 感染性股関節炎 | 敗血症などの重篤な合併症を引き起こす可能性があります。早期に適切な治療を行わないと、生命に関わる危険性もあります。 |

上記以外にも、股関節炎を放置することで、変形性膝関節症や腰痛などの二次的な疾患を引き起こすリスクも高まります。股関節の痛みや違和感を感じたら、放置せずに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが大切です。

6. 股関節炎の治療法

股関節炎の治療は、痛みや炎症を抑え、関節の機能を改善し、日常生活の質を高めることを目的としています。その原因や症状、進行度合いによって適切な治療法が選択されます。大きく分けて保存療法と手術療法の2種類があります。

6.1 保存療法

保存療法は、手術を行わずに症状の改善を目指す治療法です。比較的症状が軽い場合や、手術が適さない場合に選択されます。

6.1.1 薬物療法

痛みや炎症を抑えるために、様々な薬物が使用されます。

| 薬の種類 | 作用 |

|---|---|

| 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs) | 痛みや炎症を抑えます。市販薬もありますが、副作用に注意が必要です。 |

| COX-2阻害薬 | NSAIDsと同様に痛みや炎症を抑えますが、胃腸への負担が少ないとされています。 |

| ヒアルロン酸製剤 | 関節内のヒアルロン酸を補い、関節の動きを滑らかにします。関節内注射によって投与されます。 |

6.1.2 リハビリテーション

関節の可動域を広げ、筋力を強化するためのリハビリテーションを行います。理学療法士などの指導のもと、ストレッチや筋力トレーニングなどを行います。

6.1.3 日常生活の注意点

日常生活においても、股関節への負担を軽減するための工夫が重要です。体重管理や適切な姿勢の保持、杖や歩行器の使用などが挙げられます。

6.2 手術療法

保存療法で効果が得られない場合や、症状が進行している場合に手術療法が検討されます。

6.2.1 人工股関節置換術

損傷した股関節を人工関節に置き換える手術です。痛みを軽減し、関節の機能を回復させる効果が期待できます。

手術療法には、人工股関節置換術以外にも、関節鏡視下手術や骨切り術などがあります。それぞれ適応となる症例が異なるため、医師とよく相談することが大切です。

7. 股関節炎の予防法

股関節炎は、一度発症すると完全に治癒することが難しい場合もあります。そのため、日頃から予防を心がけることが重要です。股関節炎の予防には、大きく分けて以下の3つの要素が重要になります。

7.1 適切な運動

適度な運動は、股関節周囲の筋肉を強化し、関節の安定性を高める効果があります。ウォーキングや水中ウォーキング、自転車など、股関節への負担が少ない運動がおすすめです。激しい運動や急に無理な姿勢をとることは、逆に股関節を痛める可能性があるため避けましょう。

7.2 バランスの良い食事

骨や軟骨の健康維持には、バランスの良い食事が不可欠です。カルシウムやビタミンD、タンパク質などを積極的に摂取しましょう。カルシウムは牛乳や乳製品、小魚などに多く含まれています。ビタミンDは鮭やきのこ類、卵などに含まれています。また、適度な日光浴もビタミンDの生成を促します。

7.3 適切な体重管理

過剰な体重は股関節への負担を増大させ、股関節炎のリスクを高めます。適正体重を維持するために、バランスの良い食事と適度な運動を心がけましょう。

7.4 正しい姿勢

日常生活における姿勢も股関節炎の予防に大きく関わってきます。猫背や足を組む癖は、股関節に負担をかけるため避けましょう。正しい姿勢を意識することで、股関節への負担を軽減し、股関節炎の予防につながります。

| 予防法 | 具体的な方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 適切な運動 | ウォーキング、水中ウォーキング、自転車など | 股関節周囲の筋肉強化、関節の安定性向上 |

| バランスの良い食事 | カルシウム、ビタミンD、タンパク質の摂取 | 骨や軟骨の健康維持 |

| 適切な体重管理 | 適正体重の維持 | 股関節への負担軽減 |

| 正しい姿勢 | 猫背や足を組むことを避ける | 股関節への負担軽減 |

これらの予防法を実践することで、股関節炎の発症リスクを低減し、健康な股関節を維持することができます。しかし、すでに股関節に痛みや違和感がある場合は、自己判断せずに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けるようにしてください。

8. 股関節炎の日常生活の注意点

股関節炎の痛みを悪化させない、また症状の進行を遅らせるためには、日常生活での適切なケアが重要です。ここでは、運動、食事、体重管理、姿勢の4つのポイントに絞って解説します。

8.1 運動

股関節炎だからといって、全く運動しないのは逆効果です。適度な運動は、股関節周囲の筋肉を強化し、関節の安定性を高めることにつながります。ウォーキングや水中ウォーキングなどの負担の少ない有酸素運動は、痛みを悪化させることなく、筋力維持に効果的です。ただし、痛みを感じた場合は無理せず中止し、医師や理学療法士に相談しましょう。

8.2 食事

バランスの取れた食事は、健康な身体を維持するために不可欠です。股関節炎においても、栄養バランスの良い食事を心がけることで、炎症を抑えたり、軟骨の修復を促進したりする効果が期待できます。特に、カルシウムやビタミンDは骨の健康に重要です。また、抗酸化作用のあるビタミンCやEを積極的に摂取することもおすすめです。

| 栄養素 | 期待できる効果 | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| カルシウム | 骨の形成・維持 | 牛乳、ヨーグルト、チーズ、小魚、大豆製品 |

| ビタミンD | カルシウムの吸収促進 | 鮭、マグロ、卵黄、きのこ類 |

| ビタミンC | 抗酸化作用、コラーゲン生成 | 柑橘類、いちご、ブロッコリー、ピーマン |

| ビタミンE | 抗酸化作用 | アーモンド、ナッツ類、アボカド、ほうれん草 |

8.3 体重管理

過剰な体重は股関節への負担を増大させ、炎症を悪化させる要因となります。適正体重を維持することで、股関節への負担を軽減し、痛みを和らげることができます。バランスの良い食事と適度な運動を組み合わせ、健康的な体重管理を心がけましょう。

8.4 姿勢

正しい姿勢を保つことは、股関節への負担を均等に分散させるために重要です。猫背や反り腰などの悪い姿勢は、股関節に過剰な負担をかけ、痛みを悪化させる可能性があります。日頃から正しい姿勢を意識し、立っている時や座っている時は背筋を伸ばし、腹筋を軽く引き締めるようにしましょう。また、同じ姿勢を長時間続けることは避け、適度に休憩を取りながら姿勢を変えるように心がけてください。

9. まとめ

股関節炎は、加齢や生活習慣、過去の怪我などが原因で発症する、さまざまな種類の疾患の総称です。変形性股関節症、関節リウマチ、大腿骨頭壊死症、感染性股関節炎など、原因によって症状や治療法が異なります。年齢や性別によっても発症しやすい原因が異なり、女性の場合は妊娠・出産が股関節に負担をかけることもあります。股関節炎を放置すると、痛みが悪化し日常生活に支障をきたす可能性があります。早期発見・早期治療が重要です。治療法には、薬物療法、リハビリテーション、手術などがあり、症状や進行度に合わせて適切な方法が選択されます。日常生活では、適度な運動、バランスの良い食事、体重管理、正しい姿勢を心がけることで、股関節炎の予防・改善につながります。

コメントを残す