股関節の脱臼って、どんな原因で起こるんだろう?と不安に思っていませんか? この記事では、先天性と後天性の股関節脱臼の原因を分かりやすく解説します。遺伝や胎児の姿勢といった先天的な要因から、交通事故やスポーツ外傷などの後天的な要因まで、幅広くご紹介します。さらに、股関節脱臼になりやすい人の特徴や、具体的な症状、治療法、予防法まで網羅的にまとめました。この記事を読めば、股関節脱臼に関する原因や対処法を理解し、不安を解消できます。きっとあなたの知りたい情報が見つかるはずです。

1. 股関節脱臼とは

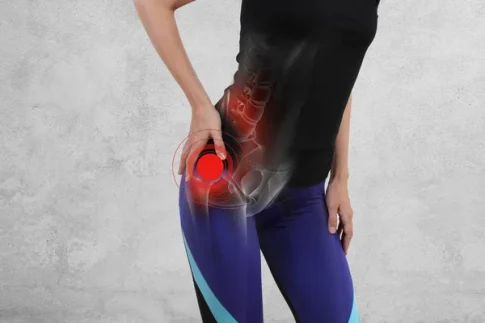

股関節脱臼とは、太ももの骨の先端にある球状の部分(大腿骨頭)が、骨盤側の受け皿の部分(寛骨臼)から外れてしまう状態のことです。正常な状態では、大腿骨頭は寛骨臼にしっかりと収まっており、スムーズな関節運動を可能にしています。しかし、脱臼が起こると、この構造が崩れ、痛みや運動制限が生じます。場合によっては、周囲の神経や血管を損傷する可能性もあるため、注意が必要です。

股関節脱臼は、発生時期によって先天性と後天性に分類されます。先天性股関節脱臼は、生まれたときから股関節が脱臼している、あるいは脱臼しやすい状態にあることを指します。一方、後天性股関節脱臼は、成長過程や成人後に、事故やケガなどが原因で起こる脱臼です。それぞれ原因や症状、治療法が異なるため、適切な理解が重要です。

1.1 先天性股関節脱臼

先天性股関節脱臼は、出生時に股関節が脱臼している、あるいは脱臼しやすい状態にあることを指します。女児に多く、片側性の発生が多いですが、両側性に発生することもあります。発見が遅れると歩行開始時に跛行などの症状が現れたり、成長に伴い変形性股関節症のリスクが高まる可能性があります。そのため、早期発見・早期治療が非常に重要です。

1.2 後天性股関節脱臼

後天性股関節脱臼は、成長過程あるいは成人後に、何らかの原因で股関節が脱臼した状態を指します。強い外力が加わることで発生しやすく、交通事故や高所からの転落、スポーツ中の事故などが代表的な原因です。脱臼の程度や合併症の有無によって治療法が選択されます。早期に適切な治療を行うことで、機能回復の可能性が高まります。

| 分類 | 発生時期 | 主な原因 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 先天性股関節脱臼 | 出生時 | 遺伝的要因、胎児の姿勢、ホルモンの影響など | 女児に多く、片側性の発生が多い。早期発見・早期治療が重要。 |

| 後天性股関節脱臼 | 成長過程あるいは成人後 | 交通事故、転倒・落下、スポーツ外傷など | 強い外力が加わることで発生。早期の適切な治療が重要。 |

2. 股関節脱臼の主な原因

股関節脱臼は、様々な原因によって引き起こされます。大きく分けて、生まれたときから脱臼している先天性股関節脱臼と、生活の中で脱臼する後天性股関節脱臼の2種類があります。それぞれ原因が異なるため、詳しく見ていきましょう。

2.1 先天性股関節脱臼の原因

先天性股関節脱臼は、生まれたときから股関節が脱臼している状態です。原因は一つではなく、複数の要因が複雑に絡み合っていると考えられています。

2.1.1 遺伝的要因

先天性股関節脱臼は、家族内で発生するケースが見られることから、遺伝的な要因が関わっていると考えられています。両親や兄弟姉妹に股関節脱臼の既往がある場合、発症リスクが高まる可能性があります。ただし、遺伝だけで発症が決まるわけではなく、他の要因も影響します。

2.1.2 胎児の姿勢

子宮内での胎児の姿勢も、先天性股関節脱臼に影響を与える要因の一つです。特に、逆子や横位などの姿勢は、股関節に負担がかかりやすく、脱臼のリスクを高める可能性があります。また、出産時の骨盤位分娩も、股関節への負担が大きいため、注意が必要です。

2.1.3 ホルモンの影響

妊娠中に母親の体内で分泌される女性ホルモン(リラキシン)は、骨盤の靭帯を緩める作用があります。この作用は出産をスムーズにするために必要ですが、胎児の股関節も緩くなりやすくなるため、脱臼のリスクを高める可能性があります。

2.2 後天性股関節脱臼の原因

後天性股関節脱臼は、生活の中で何らかの原因によって股関節が脱臼する状態です。主な原因は以下の通りです。

2.2.1 交通事故

自動車やバイクの事故など、強い衝撃が股関節に加わることで脱臼することがあります。特に、ダッシュボード損傷と呼ばれる、膝がダッシュボードに衝突することで股関節が後方に脱臼するケースが多く見られます。

2.2.2 転倒・落下

高いところからの落下や、階段からの転落など、股関節に強い衝撃が加わることで脱臼することがあります。高齢者の場合、骨が弱くなっているため、わずかな転倒でも脱臼する可能性があります。

2.2.3 スポーツ外傷

ラグビーやアメフトなどのコンタクトスポーツ、スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツなど、激しい動きや衝突を伴うスポーツで脱臼することがあります。また、ヨガやバレエなどの柔軟性を必要とするスポーツでも、無理な姿勢をとることで脱臼する可能性があります。

2.2.4 その他(病気など)

関節リウマチや骨粗鬆症などの病気によって、股関節の骨や軟骨が弱くなると、脱臼しやすくなります。また、化膿性股関節炎などの感染症も、股関節脱臼の原因となることがあります。

| 分類 | 原因 |

|---|---|

| 先天性 | 遺伝的要因、胎児の姿勢、ホルモンの影響 |

| 後天性 | 交通事故、転倒・落下、スポーツ外傷、病気など |

3. 股関節脱臼になりやすい人の特徴

股関節脱臼は誰にでも起こりうるものですが、特定の年齢、性別、生活習慣を持つ人はより注意が必要です。これらの要因が複雑に絡み合い、股関節脱臼のリスクを高める可能性があります。

3.1 年齢

年齢は股関節脱臼のリスクに大きく関わっています。特に乳児期と高齢期は注意が必要です。

3.1.1 乳児期

生まれたばかりの赤ちゃんは骨や関節が未発達なため、股関節が不安定で脱臼しやすい状態にあります。特に女の子は男の子に比べて骨盤の発達が遅いため、股関節脱臼のリスクがより高くなります。

3.1.2 高齢期

加齢とともに骨密度が低下し、骨がもろくなるため、わずかな衝撃でも骨折しやすくなります。高齢者の場合、転倒などが原因で大腿骨頸部骨折を併発し、その結果として股関節脱臼に至るケースが多く見られます。

3.2 性別

股関節脱臼は女性に多く見られます。これは、女性ホルモンが関節の柔軟性を高める作用があるため、関節が不安定になりやすいことが一因と考えられています。また、妊娠・出産により骨盤底筋が緩むことも、股関節の安定性を低下させる要因となります。

| 性別 | 股関節脱臼のリスク | 主な理由 |

|---|---|---|

| 女性 | 高い | 女性ホルモンの影響、妊娠・出産による骨盤底筋の緩み |

| 男性 | 低い | 女性に比べて骨盤が安定している |

3.3 生活習慣

日常生活における特定の動作や習慣も、股関節脱臼のリスクに影響を与えます。

3.3.1 激しいスポーツ

ラグビーやアメリカンフットボール、柔道などのコンタクトスポーツや、スキー、スノーボードなどの転倒リスクの高いスポーツは、股関節に大きな負担がかかり、脱臼のリスクを高めます。特に、急激な方向転換や衝突などが発生しやすいスポーツは注意が必要です。

3.3.2 長時間のデスクワーク

長時間同じ姿勢で座り続けるデスクワークは、股関節周りの筋肉を硬くし、柔軟性を低下させます。これにより、股関節の可動域が狭まり、脱臼しやすくなる可能性があります。適度な運動やストレッチで股関節周りの筋肉を柔軟に保つことが重要です。

3.3.3 筋力不足

股関節周りの筋肉が弱いと、関節を安定させる力が不足し、脱臼のリスクが高まります。特に、中殿筋や小殿筋といった股関節の外転筋群は、股関節の安定性に重要な役割を果たしているため、これらの筋肉を鍛えることが大切です。

これらの要因は単独ではなく、複数組み合わさることで股関節脱臼のリスクをさらに高める可能性があります。自身の年齢、性別、生活習慣を理解し、適切な予防策を講じることが重要です。

4. 股関節脱臼の症状

股関節脱臼の症状は、脱臼した時期(先天性か後天性か)、脱臼の程度、年齢などによって大きく異なります。先天性股関節脱臼の場合、乳児期には症状が分かりにくい場合が多く、発見が遅れることもあります。後天性股関節脱臼の場合は、明らかな症状が現れることが一般的です。

4.1 先天性股関節脱臼の症状

先天性股関節脱臼は、生まれたときから股関節が脱臼している状態です。乳児期には無症状のことも多く、発見が遅れる可能性があります。そのため、乳児健診での早期発見が非常に重要です。

4.1.1 乳児期

- 脚の長さが左右で異なる

- 太もものしわが左右非対称

- 股関節の開きが悪い(脚を開きにくい)

- ポキッという音がする(クリック音)

4.1.2 幼児期以降

- 歩き方がおかしい(跛行)

- つま先立ちで歩く

- 疲れやすい

- 走るのが遅い

4.2 後天性股関節脱臼の症状

後天性股関節脱臼は、強い衝撃などによって引き起こされます。そのため、事故直後から強い痛みや明らかな変形などの症状が現れることが多く、緊急の対応が必要です。

4.2.1 主な症状

| 症状 | 説明 |

|---|---|

| 激しい痛み | 脱臼した瞬間に強い痛みを感じます。その後も、股関節周辺に強い痛みやしびれが続きます。 |

| 関節の変形 | 脱臼した側の脚が短く見えたり、股関節の形が明らかに変形しているのが分かります。 |

| 運動制限 | 股関節を動かすことが困難になり、脚を上げたり、回転させたりすることができなくなります。 |

| 腫れやあざ | 股関節周辺が腫れたり、あざができることがあります。 |

| 感覚異常 | 脱臼した脚にしびれや感覚の鈍さを感じることがあります。 |

後天性股関節脱臼は、放置すると関節の機能障害や変形性股関節症などの後遺症を残す可能性があります。早期に適切な治療を受けることが重要です。少しでも異変を感じたら、すぐに専門機関を受診しましょう。

5. 股関節脱臼の治療法

股関節脱臼の治療法は、脱臼の程度、発生時期(先天性か後天性か)、年齢、合併症の有無などによって異なります。適切な治療法を選択するために、医療機関での正確な診断が不可欠です。

5.1 主な治療法

股関節脱臼の主な治療法には、整復法と手術療法があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

5.1.1 整復法

整復法とは、脱臼した関節をもとの位置に戻す方法です。比較的軽度の脱臼や、早期に発見された先天性股関節脱臼の場合に適用されます。

| 方法 | 説明 | 対象 |

|---|---|---|

| 徒手整復 | 医師が手で関節を操作して整復する方法です。 | 乳幼児の股関節脱臼、比較的軽度の後天性股関節脱臼 |

| 牽引整復 | 皮膚や骨に牽引装置を取り付け、徐々に牽引力を加えて整復する方法です。 | 徒手整復が困難な場合 |

整復後は、関節が安定するまでギプス固定や装具療法を行います。整復後のリハビリテーションは、関節の機能回復と再脱臼の予防に重要です。理学療法士の指導のもと、適切な運動療法を行いましょう。

5.1.2 手術療法

整復法で効果が得られない場合や、脱臼が重症の場合、手術療法が選択されます。手術療法には様々な方法があり、患者の状態に合わせて最適な方法が選ばれます。

| 方法 | 説明 | 対象 |

|---|---|---|

| 観血的整復術 | 手術で関節周囲の組織を切開し、直接的に関節を整復する方法です。 | 徒手整復や牽引整復が困難な場合、関節周囲の軟部組織の損傷が大きい場合 |

| 骨切り術 | 骨盤や大腿骨を切断し、関節の形状を矯正する手術です。 | 先天性股関節脱臼で臼蓋形成不全がある場合、変形性股関節症を合併している場合 |

| 人工股関節置換術 | 損傷した関節を人工関節に置き換える手術です。 | 重度の変形性股関節症を合併している場合、他の治療法で効果が得られない場合 |

手術療法後も、リハビリテーションは不可欠です。痛みや腫れが軽減した段階から、関節可動域訓練や筋力強化訓練などを行い、日常生活動作の改善を目指します。

5.2 治療後のケア

股関節脱臼の治療後は、再脱臼や変形性股関節症などの合併症を防ぐために、適切なケアが必要です。定期的な通院と医師の指示に従うことが重要です。また、日常生活での注意点や適切な運動方法などについても指導を受けましょう。

股関節脱臼の治療は長期にわたる場合もあります。焦らず、医療機関と連携を取りながら、治療に取り組むことが大切です。

6. 股関節脱臼の予防法

股関節脱臼を予防するためには、先天性と後天性それぞれで異なるアプローチが必要です。先天性の場合は早期発見・早期治療が重要であり、後天性の場合には日常生活での注意や適切な運動が大切になります。

6.1 先天性股関節脱臼の予防

先天性股関節脱臼は、出生前の要因が大きく影響するため、予防が難しい側面があります。しかし、早期発見と適切な治療によって、後遺症を最小限に抑えることが可能です。

6.1.1 赤ちゃんの定期検診受診

妊娠中から出産後にかけて、定期的に健診を受けることで、赤ちゃんの発育状態を細かく確認できます。股関節の異常も早期に発見できる可能性が高まりますので、健診は必ず受診しましょう。

6.1.2 適切な抱っこひも・おんぶひもの使用

抱っこひもやベビーキャリアを使用する際は、股関節に負担がかかりにくいM字開脚姿勢を保てる製品を選び、正しく使用することが大切です。赤ちゃんの足が伸びきった状態や、股関節が窮屈な状態にならないように注意しましょう。

6.2 後天性股関節脱臼の予防

後天性股関節脱臼は、日常生活での注意や適切な運動によって予防することができます。特に、高齢者や骨粗鬆症の方は、転倒による股関節脱臼のリスクが高いため、より注意が必要です。

6.2.1 転倒予防

家の中での転倒を予防するために、床に物を置かない、段差をなくす、滑りやすい場所にはマットを敷くなどの工夫をしましょう。また、階段には手すりを設置し、浴室には滑り止めマットを敷くなど、環境を整えることが重要です。

6.2.2 骨密度を維持・向上

骨密度が低下すると、骨がもろくなり骨折しやすくなります。バランスの取れた食事、適度な日光浴、そして運動によって骨密度を維持・向上させ、股関節脱臼のリスクを減らしましょう。カルシウムやビタミンDを積極的に摂取することも大切です。

6.2.3 適度な運動

股関節周りの筋肉を鍛えることで、股関節の安定性を高め、脱臼を予防することができます。ウォーキングや水泳などの適度な運動を習慣づけましょう。ただし、激しい運動や無理な姿勢は逆効果となる場合があるので、自分の体力に合った運動を選択することが重要です。

6.2.4 ストレッチ

股関節周りの筋肉の柔軟性を保つことも大切です。股関節のストレッチを定期的に行うことで、筋肉の緊張を和らげ、可動域を広げることができます。柔軟性を高めることで、転倒時の衝撃を吸収しやすくなり、股関節脱臼のリスクを軽減することに繋がります。

| 予防策 | 具体的な方法 |

|---|---|

| 転倒予防 | 家の中の整理整頓、手すりの設置、滑り止めマットの使用 |

| 骨密度維持・向上 | バランスの良い食事、日光浴、適度な運動、カルシウム・ビタミンD摂取 |

| 適度な運動 | ウォーキング、水泳、股関節周りの筋力トレーニング |

| ストレッチ | 股関節周りのストレッチ |

これらの予防策を日常生活に取り入れることで、股関節脱臼のリスクを軽減し、健康な生活を送ることに繋がります。ご自身の状況に合わせて、できることから始めてみましょう。

7. まとめ

この記事では、股関節脱臼の原因について、先天性と後天性の両方に分けて詳しく解説しました。先天性股関節脱臼は、遺伝的要因、胎児の姿勢、ホルモンの影響などが複雑に絡み合って発症すると考えられています。後天性股関節脱臼は、交通事故や転倒・落下、スポーツ外傷など、強い衝撃が加わることで発生します。加齢や女性ホルモンの影響で股関節が弱くなることで、脱臼のリスクが高まる場合もあります。股関節脱臼は、股関節の痛みや動きの制限といった症状が現れます。早期発見・早期治療が重要ですので、気になる症状がある場合は、医療機関への相談をおすすめします。この記事が、股関節脱臼の理解に少しでもお役に立てれば幸いです。

コメントを残す