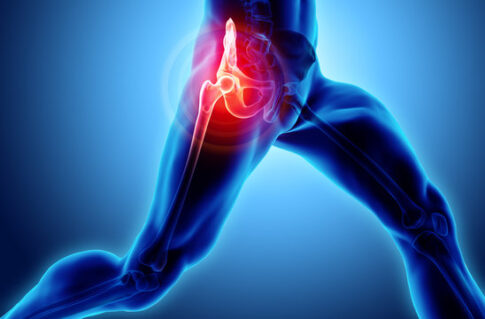

股関節の違和感や痛み、もしかして変形性股関節症?と不安を抱えている方は必見です。この記事では、股関節変形症の主な原因を先天性と後天性の両面から分かりやすく解説します。加齢や肥満、過去のケガなど、さまざまな要因が股関節変形症を引き起こす可能性があることを理解し、ご自身の生活習慣と照らし合わせてみてください。さらに、股関節変形症の症状や進行度合いについても詳しく説明することで、早期発見の重要性をお伝えします。原因を理解することで、効果的な予防と対策に繋げ、健康な股関節を維持するためのヒントを得られます。

1. 股関節変形症とは?

股関節変形症とは、正式には変形性股関節症と呼ばれ、股関節の軟骨がすり減ったり、変形したりすることで痛みや機能障害が生じる病気です。

股関節は、太ももの骨(大腿骨)の先端にある球状の骨頭と、骨盤側のくぼみ(臼蓋)から構成されています。これらの骨の表面は弾力性のある軟骨で覆われており、スムーズな動きを可能にしています。しかし、様々な原因によってこの軟骨がすり減ってしまうと、骨同士が直接ぶつかり合うようになり、痛みや炎症が生じます。さらに進行すると、骨棘(こつきょく)と呼ばれる骨の突起が形成され、関節の動きが制限されるようになります。

変形性股関節症は、中高年の方に多く発症し、特に女性に多く見られます。加齢とともに軟骨がすり減りやすくなることや、女性ホルモンの減少が影響していると考えられています。また、股関節の形状に異常がある場合や、過去のケガなどが原因で発症することもあります。初期段階では自覚症状がない場合もありますが、進行すると日常生活に支障をきたすほどの痛みや歩行困難を引き起こす可能性があります。

1.1 先天性の要因

1.1.1 臼蓋形成不全

臼蓋形成不全とは、股関節の臼蓋が浅く、大腿骨頭を十分に覆うことができない状態です。このため、股関節が不安定になり、軟骨に過剰な負担がかかりやすくなります。結果として、軟骨のすり減りが進行し、変形性股関節症を発症するリスクが高まります。

1.1.2 ペルテス病

ペルテス病は、主に4歳から10歳頃の男児に多く見られる病気で、大腿骨頭への血流が一時的に途絶え、骨が壊死してしまうことが原因です。壊死した骨は時間の経過とともに再生されますが、その過程で大腿骨頭が変形してしまうことがあります。この変形が原因で、将来的に変形性股関節症を発症するリスクが高まります。

1.2 後天性の要因

| 要因 | 詳細 |

|---|---|

| 加齢 | 年齢を重ねるにつれて、軟骨の弾力性や再生能力が低下し、すり減りやすくなります。 |

| 肥満 | 過剰な体重は股関節への負担を増大させ、軟骨のすり減りを加速させます。 |

| 股関節のケガ | 骨折や脱臼などのケガは、軟骨や骨に損傷を与え、変形性股関節症のリスクを高めます。 |

| 運動不足 | 適度な運動は股関節周囲の筋肉を強化し、関節を安定させますが、運動不足は筋肉の衰えを招き、関節への負担を増大させます。 |

| 過度な運動 | 過度な運動や激しいスポーツは、股関節に大きな負担をかけ、軟骨の損傷や炎症を引き起こす可能性があります。 |

| 遺伝 | 家族に変形性股関節症の方がいる場合、遺伝的に発症リスクが高い可能性があります。 |

2. 股関節変形症の主な原因

股関節変形症の主な原因は、先天性の要因と後天性の要因に分けられます。生まれたときから股関節に何らかの異常がある場合が先天性、生活習慣や加齢などが原因で発症するのが後天性です。それぞれ詳しく見ていきましょう。

2.1 先天性の要因

先天性の股関節変形症は、生まれつき股関節の形状に異常があることが原因で発症します。代表的なものには、臼蓋形成不全やペルテス病などがあります。

2.1.1 臼蓋形成不全

臼蓋形成不全は、大腿骨頭を受ける臼蓋が十分に発達していない状態です。臼蓋が浅いため、大腿骨頭がしっかりと臼蓋に収まらず、不安定な状態になります。この不安定さが、股関節への負担を増大させ、変形性股関節症を引き起こす原因となります。

2.1.2 ペルテス病

ペルテス病は、大腿骨頭への血流が一時的に途絶えることで、骨が壊死してしまう病気です。主に4歳から10歳頃の男児に多く発症します。壊死した骨は再生しますが、変形したままになることがあり、将来的に変形性股関節症のリスクを高めます。

2.2 後天性の要因

後天性の股関節変形症は、加齢や生活習慣、過去のケガなどが原因で発症します。代表的なものには、加齢、肥満、股関節のケガ、運動不足、過度な運動、遺伝などが挙げられます。

| 要因 | 詳細 |

|---|---|

| 加齢 | 加齢に伴い、関節軟骨がすり減ったり、弾力性を失ったりすることで、股関節の変形が起こりやすくなります。 |

| 肥満 | 過剰な体重は股関節への負担を増大させ、変形性股関節症のリスクを高めます。 |

| 股関節のケガ | 過去に股関節を骨折や脱臼したことがある場合、変形性股関節症を発症するリスクが高くなります。 |

| 運動不足 | 運動不足は、股関節周囲の筋肉を弱化させ、関節の安定性を低下させるため、変形性股関節症のリスクを高めます。 |

| 過度な運動 | 過度な運動は、股関節に繰り返し大きな負担をかけるため、変形性股関節症のリスクを高めます。 |

| 遺伝 | 家族に変形性股関節症の方がいる場合、遺伝的に発症リスクが高い可能性があります。 |

これらの要因が単独、あるいは複数組み合わさって股関節変形症を引き起こすと考えられています。特に、加齢と肥満は大きなリスク要因となるため、注意が必要です。

3. 股関節変形症の症状

股関節変形症の症状は、進行度合いによって大きく異なり、初期段階では自覚症状がない場合も多いです。症状が進むにつれて、痛みや可動域制限といった症状が現れ、日常生活に支障をきたすようになります。初期、中期、末期の症状を理解することで、早期発見・早期治療に繋げることが大切です。

3.1 初期症状

初期段階では、自覚症状がほとんどない場合が多く、股関節の違和感や軽い痛み、動作開始時の痛みなどが現れることがあります。具体的には、立ち上がり時や歩き始めなどに痛みを感じることがありますが、少し動くと痛みが軽減することも特徴です。また、長時間歩いたり、階段の上り下りなどで痛みや疲れを感じやすくなることもあります。

3.2 中期症状

中期になると、痛みが強くなり、安静時にも痛みを感じるようになります。また、股関節の可動域が狭くなり、脚を動かしにくくなります。具体的には、正座やあぐらが難しくなったり、靴下や靴を履く動作が困難になることもあります。さらに、跛行(はこう:片足を引きずるように歩くこと)が現れることもあります。

| 症状 | 詳細 |

|---|---|

| 安静時痛 | じっとしていても痛みを感じるようになります。 |

| 運動時痛の増強 | 歩く、階段の上り下りなどで痛みが強くなります。 |

| 可動域制限 | 股関節の動きが悪くなり、脚が開きにくくなったり、曲げにくくなります。 |

| 跛行 | 痛みをかばうため、片足を引きずるように歩くようになります。 |

3.3 末期症状

末期になると、股関節の痛みはさらに激しくなり、常に痛みを感じるようになります。可動域は著しく制限され、日常生活に大きな支障をきたします。具体的には、歩行が困難になり、杖や歩行器が必要になることもあります。また、寝返りを打つのも辛くなり、夜間痛のために睡眠不足に陥ることもあります。股関節の変形が進行することで、脚の長さに左右差が生じることもあります。

| 症状 | 詳細 |

|---|---|

| 強い痛み | 常に激しい痛みを感じ、日常生活に大きな支障が出ます。 |

| 著しい可動域制限 | 股関節がほとんど動かせなくなり、歩行が困難になります。 |

| 脚長差 | 股関節の変形により、脚の長さが左右で異なるようになります。 |

| 筋力低下 | 股関節の痛みや可動域制限によって、太ももの筋肉などが弱くなります。 |

上記は一般的な症状であり、個々の症状の現れ方には個人差があります。少しでも気になる症状がある場合は、早めに専門機関を受診することが大切です。

4. 股関節変形症の進行度合い

股関節変形症の進行度合いは、一般的に初期、中期、末期の3段階に分けられます。症状の程度や画像検査の結果などを総合的に判断して、どの段階にあるかを判断します。

4.1 初期

初期段階では、自覚症状がほとんどない場合もあります。股関節に違和感や軽い痛みを感じる程度で、日常生活に大きな支障はありません。レントゲン写真では、関節のわずかな隙間狭小化や骨棘形成が見られることがあります。

| 症状 | 画像所見 |

|---|---|

| 股関節の違和感、軽い痛み、動作開始時の痛み、安静にすると痛みが軽減 | 関節裂隙のわずかな狭小化、骨棘形成 |

4.2 中期

中期になると、股関節の痛みが増強し、歩行時や階段の上り下りなどで強い痛みを感じるようになります。痛みのため、歩行距離が短くなったり、跛行が出現したりすることもあります。 また、股関節の動きが悪くなり、正座やあぐらが難しくなることもあります。レントゲン写真では、関節裂隙の明らかな狭小化や骨棘の増大、骨嚢胞の形成などが確認できます。

| 症状 | 画像所見 |

|---|---|

| 股関節の強い痛み、歩行時の痛み、階段昇降時の痛み、跛行、股関節の可動域制限、正座やあぐらが困難 | 関節裂隙の明らかな狭小化、骨棘の増大、骨嚢胞の形成 |

4.3 末期

末期になると、股関節の強い痛みが持続し、安静時にも痛みを感じるようになります。 歩行が非常に困難になり、杖や歩行器が必要になることもあります。股関節の変形が進行し、脚の長さが左右で異なることもあります。レントゲン写真では、関節裂隙の消失、骨の変形、関節の破壊などが認められます。

| 症状 | 画像所見 |

|---|---|

| 安静時の痛み、持続的な強い痛み、歩行困難、杖や歩行器が必要、股関節の変形、脚長差 | 関節裂隙の消失、骨の変形、関節の破壊 |

股関節変形症は進行性の疾患であるため、早期発見・早期治療が重要です。 股関節に違和感や痛みを感じたら、早めに医療機関を受診しましょう。

5. 股関節変形症の診断方法

股関節変形症の診断は、患者さんの症状、診察、画像検査の結果を総合的に判断して行います。

5.1 問診

まずは、いつからどのような症状が現れているのか、日常生活でどのような動作が困難になっているのかなど、詳しくお話を伺います。痛みや違和感の程度、場所、持続時間、どのような動作で悪化するのかなどを具体的に把握することが重要です。過去のケガや病歴についても確認します。

5.2 身体診察

股関節の動きをチェックし、可動域の制限や痛み、違和感の有無を確認します。跛行(はこう)の有無や、脚長差なども重要な判断材料となります。また、股関節以外の部位に問題がないかどうかも確認します。

5.3 画像検査

股関節の状態を詳しく把握するために、さまざまな画像検査を行います。代表的な検査方法には、以下のようなものがあります。

5.3.1 レントゲン検査

股関節変形症の診断に最も広く用いられる検査です。骨の状態や関節の隙間、変形の程度などを確認できます。レントゲン写真で股関節の隙間が狭くなっている場合、軟骨のすり減りが示唆されます。また、骨棘(こつきょく)と呼ばれる骨の突起の有無も確認できます。

5.3.2 MRI検査

レントゲン検査ではわからない軟骨や靭帯、筋肉などの軟部組織の状態を詳しく調べることができます。初期の股関節変形症では、レントゲン検査で異常が見られない場合でも、MRI検査で軟骨の損傷が発見されることがあります。

5.3.3 CT検査

骨の状態を三次元的に把握できる検査です。レントゲン検査よりも詳細な情報を得ることができ、手術の計画を立てる際に役立ちます。

5.3.4 超音波検査

関節内の炎症や滑膜炎の有無を確認するために用いられることがあります。リアルタイムで関節の状態を観察できるため、動的な評価も可能です。

| 検査方法 | 目的 | 特徴 |

|---|---|---|

| レントゲン検査 | 骨の状態、関節の隙間、変形の程度を確認 | 簡便で広く利用されている |

| MRI検査 | 軟骨、靭帯、筋肉などの軟部組織の状態を確認 | 軟部組織の評価に優れている |

| CT検査 | 骨の状態を三次元的に把握 | 手術計画に役立つ |

| 超音波検査 | 関節内の炎症や滑膜炎の有無を確認 | リアルタイムで観察可能 |

これらの検査結果を総合的に判断し、股関節変形症の確定診断を行います。また、変形の程度や進行度合いを評価し、適切な治療方針を決定します。

6. 股関節変形症の治療方法

股関節変形症の治療は、症状の進行度合い、年齢、生活習慣などを考慮して決定されます。大きく分けて保存療法と手術療法の2種類があります。保存療法で効果が得られない場合や、症状が進行している場合は、手術療法が選択されることもあります。

6.1 保存療法

保存療法は、手術を行わずに関節の痛みや炎症を抑え、機能を改善することを目的とした治療法です。主に以下の3つの方法があります。

6.1.1 薬物療法

痛みや炎症を抑えるために、以下のような薬物が使用されます。

| 種類 | 作用 |

|---|---|

| 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs) | 痛みや炎症を抑えます。内服薬、外用薬、坐薬などがあります。 |

| ヒアルロン酸ナトリウム | 関節液の粘性を高め、関節の動きを滑らかにします。関節内に注射します。 |

6.1.2 リハビリテーション

関節の可動域を広げ、筋力を強化するための運動療法や、温熱療法、電気療法などの物理療法を行います。理学療法士などの指導のもと、適切な運動を行うことが重要です。

6.1.3 生活指導

体重管理や、杖の使用など、日常生活における負担を軽減するための指導を受けます。適切な生活習慣を身につけることで、症状の進行を抑制することができます。

6.2 手術療法

保存療法で効果が得られない場合や、症状が進行している場合は、手術療法が選択されることがあります。主な手術療法は以下の2つです。

6.2.1 人工股関節置換術

損傷した股関節を人工関節に置き換える手術です。痛みを軽減し、関節の機能を回復させる効果が期待できます。耐久性が高い人工関節が開発されており、長期にわたって使用することが可能です。

6.2.2 骨切り術

骨を切って関節の形を整える手術です。比較的に若い患者さんに対して行われることが多いです。人工関節置換術に比べて、自身の骨を残せるというメリットがあります。

どの治療法が適切かは、個々の症状や状態によって異なります。医師とよく相談し、最適な治療法を選択することが重要です。

7. 股関節変形症の予防と対策

股関節変形症は、一度進行してしまうと元の状態に戻すことが難しい病気です。しかし、日々の生活習慣を改善することで、発症リスクを低減したり、進行を遅らせたりすることが可能です。ここでは、股関節変形症の予防と対策について詳しく解説します。

7.1 適度な運動

適度な運動は、股関節周りの筋肉を強化し、関節の安定性を高めるのに役立ちます。ウォーキングや水中ウォーキングなどの、股関節に負担の少ない有酸素運動がおすすめです。また、ストレッチを行うことで、股関節の柔軟性を維持し、可動域を広げることができます。ただし、痛みがある場合は無理せず、専門家の指導を受けるようにしてください。

7.2 バランスの良い食事

バランスの良い食事は、骨や軟骨の健康維持に不可欠です。カルシウムやビタミンDを積極的に摂取しましょう。カルシウムは牛乳や乳製品、小魚などに多く含まれています。ビタミンDは、鮭やきのこ類などに含まれており、カルシウムの吸収を助ける働きがあります。また、骨や軟骨の形成に必要なタンパク質も、肉や魚、大豆製品などからバランス良く摂取することが大切です。

7.3 適切な体重管理

肥満は股関節への負担を増大させ、変形性股関節症のリスクを高める要因となります。適正体重を維持するために、バランスの良い食事と適度な運動を心がけましょう。食事の際は、腹八分目を意識し、食べ過ぎないように注意しましょう。間食や夜食は控えめにし、規則正しい食生活を送りましょう。また、急激なダイエットは逆効果となる場合があるので、無理のない範囲で体重管理を行いましょう。

7.4 正しい姿勢

日常生活における姿勢も、股関節への負担に大きく影響します。猫背や足を組む癖は、股関節に負担をかけ、変形を促進する可能性があります。常に正しい姿勢を意識し、背筋を伸ばし、足を組まないようにしましょう。また、長時間同じ姿勢でいることを避け、適度に休憩を取ることも大切です。立ち仕事やデスクワークが多い方は、こまめに姿勢を変えることを心がけましょう。

| 予防と対策 | 具体的な方法 |

|---|---|

| 適度な運動 | ウォーキング、水中ウォーキング、ストレッチなど |

| バランスの良い食事 | カルシウム、ビタミンD、タンパク質の摂取 |

| 適切な体重管理 | 適正体重の維持、腹八分目、急激なダイエットは避ける |

| 正しい姿勢 | 猫背や足を組むのを避ける、背筋を伸ばす、長時間同じ姿勢を避ける |

これらの予防と対策を継続的に行うことで、股関節変形症の発症リスクを低減し、健康な股関節を維持することができます。日々の生活習慣を見直し、股関節の健康に気を配りましょう。

8. 股関節変形症のよくある誤解

股関節変形症は、加齢とともに罹患率が高くなることから、高齢者の病気と思われがちですが、若い世代でも発症する可能性があります。また、症状や進行度合いも人それぞれで、様々な誤解が存在します。正しい知識を持つことで、早期発見・早期治療につながり、進行を遅らせることにも繋がります。

8.1 股関節の痛み=股関節変形症?

股関節に痛みを感じた時に、すぐに股関節変形症だと自己判断してしまうのは危険です。股関節の痛みは、他の疾患が原因である場合もあります。例えば、鼠径部痛症候群や腰椎椎間板ヘルニアなどが挙げられます。自己判断せずに、医療機関を受診し、適切な診断を受けることが重要です。

8.2 安静にしていれば治る?

痛みがある時に安静にすることは重要ですが、長期間の安静はかえって症状を悪化させる可能性があります。関節の柔軟性が低下し、筋肉が衰えることで、股関節への負担が増加し、痛みが強くなる場合もあります。適切な運動療法を行うことで、股関節周囲の筋肉を強化し、関節の動きをスムーズにすることが大切です。

8.3 手術しか治療法がない?

股関節変形症の治療法は手術だけではありません。保存療法で症状の改善が見込める場合も多くあります。保存療法には、薬物療法、リハビリテーション、生活指導などがあります。症状や進行度合いに応じて、適切な治療法を選択することが重要です。医師とよく相談し、治療方針を決定しましょう。

8.4 変形したらもう治らない?

股関節変形症は進行性の疾患ですが、変形=治らない、ということではありません。適切な治療や生活習慣の改善によって、症状の進行を抑制し、痛みを軽減することは可能です。諦めずに、積極的に治療に取り組むことが大切です。

8.5 サプリメントや健康食品で治る?

残念ながら、サプリメントや健康食品だけで股関節変形症を根本的に治すことはできません。バランスの取れた食事を心がけることが重要ですが、過剰な期待は禁物です。治療の一環として、医師の指導のもとでサプリメントを摂取することはあるかもしれませんが、あくまで補助的な役割であることを理解しておく必要があります。

8.6 股関節変形症は遺伝する?

股関節変形症の一部には遺伝的要因が関与していると考えられていますが、必ずしも遺伝するとは限りません。遺伝的要因以外にも、生活習慣や環境要因など、様々な要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。家族に股関節変形症の方がいる場合でも、適切な生活習慣を心がけることで、発症リスクを軽減できる可能性があります。

| 誤解 | 正しい理解 |

|---|---|

| 股関節の痛み=股関節変形症 | 他の疾患の可能性もあるため、医療機関を受診する |

| 安静にしていれば治る | 適切な運動療法が必要 |

| 手術しか治療法がない | 保存療法で改善が見込める場合も多い |

| 変形したらもう治らない | 進行を抑制し、痛みを軽減することは可能 |

| サプリメントや健康食品で治る | バランスの取れた食事が重要 |

| 股関節変形症は遺伝する | 必ずしも遺伝するとは限らない |

これらの誤解を解き、正しい知識を持つことで、股関節変形症への不安を軽減し、適切な対応ができるようになります。少しでも気になる症状がある場合は、早めに医療機関を受診し、専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。

9. まとめ

この記事では、股関節変形症の原因、症状、進行度合い、診断方法、治療方法、予防と対策について解説しました。股関節変形症は、先天性と後天性の要因があり、加齢や肥満、股関節のケガなどが原因で発症することがあります。初期症状は、股関節の痛みや違和感、可動域制限などで、進行すると歩行困難になることもあります。早期発見、早期治療が重要です。股関節の痛みを感じたら、整形外科を受診し、適切な検査と治療を受けるようにしましょう。日頃から適度な運動、バランスの良い食事、適切な体重管理を心がけ、股関節への負担を軽減することも大切です。この記事が、股関節変形症の理解に役立てば幸いです。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。

コメントを残す